Items

-

Celebrò la sua prima Messa a questo altare, dedicato all'Angelo Custode, nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Lo assisteva il suo conterraneo e amico Don Giuseppe Cafasso. La lapide a destra ricorda questo avvenimento. Don Bosco chiese al Signore l'efficacia della parola, per poter fare del bene alle anime (cf MB 1, 519).

Celebrò la sua prima Messa a questo altare, dedicato all'Angelo Custode, nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Lo assisteva il suo conterraneo e amico Don Giuseppe Cafasso. La lapide a destra ricorda questo avvenimento. Don Bosco chiese al Signore l'efficacia della parola, per poter fare del bene alle anime (cf MB 1, 519). -

Il 5 giugno 1841 Giovanni fu ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Torino mons. Fransoni. L'ordinazione avvenne in questa chiesa dedicata all'Immacolata Concezione, annessa al palazzo arcivescovile in via XX Settembre (cf MB 1, 518). Don Bosco vi si era preparato con la serietà e l'impegno che la missione comportava. Negli Esercizi Spirituali che precedettero l'ordinazione aveva preso alcuni propositi ai quali avrebbe ispirato la sua condotta per tutta la vita (cf MB 1, 518-519).

Il 5 giugno 1841 Giovanni fu ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Torino mons. Fransoni. L'ordinazione avvenne in questa chiesa dedicata all'Immacolata Concezione, annessa al palazzo arcivescovile in via XX Settembre (cf MB 1, 518). Don Bosco vi si era preparato con la serietà e l'impegno che la missione comportava. Negli Esercizi Spirituali che precedettero l'ordinazione aveva preso alcuni propositi ai quali avrebbe ispirato la sua condotta per tutta la vita (cf MB 1, 518-519). -

Dai Becchi a Valdocco In cerca di una dimora stabile

Dai Becchi a Valdocco In cerca di una dimora stabile -

L'ultimo aggancio con la Chieri dei tempi di Giovanni Bosco è costituito da questo disegno litografico. È un vero documento storico che ci mostra la diligenza (carrozza) che collegava Castelnuovo d'Asti a Chieri. La gente è in costume dell'epoca e ripropone le usanze di quel tempo. La fantasia potrebbe farci scorgere, tra la gente, anche mamma Margherita e il neo sacerdote Giovanni Bosco in partenza per il suo paese nativo a celebrarvi la sua prima Messa.

L'ultimo aggancio con la Chieri dei tempi di Giovanni Bosco è costituito da questo disegno litografico. È un vero documento storico che ci mostra la diligenza (carrozza) che collegava Castelnuovo d'Asti a Chieri. La gente è in costume dell'epoca e ripropone le usanze di quel tempo. La fantasia potrebbe farci scorgere, tra la gente, anche mamma Margherita e il neo sacerdote Giovanni Bosco in partenza per il suo paese nativo a celebrarvi la sua prima Messa. -

Un fatto straordinario: una bilocazione di Don Bosco avvenne in questa casa di Chieri in via Giovanni Demaria dove abitava Bernardo Casalegno. Don Lemoyne nel vol. 7 delle Memorie Biografiche a pagina 224 riferisce quanto scrisse Don Bonetti in proposito. All'inizio di luglio del 1862 Don Bosco aveva detto che un suo giovane sarebbe morto; ora Casalegno Bernardo di Chieri, studente a Valdocco, moriva in famiglia venerdì 18 luglio alle ore 14,15, mentre Don Bosco si trovava a Sant'Ignazio sopra Lanzo per gli esercizi. Lo stesso venerdì il Santo riferì ai ragazzi che era stato al letto di Bernardo e lo aveva assistito negli ultimi momenti. Noi a Torino non sapevamo nulla e già Don Bosco comunicava a Don Alasonatti la notizia del decesso. Come aveva fatto a conoscerla? Abbiamo interrogato i ragazzi e abbiamo concluso che era umanamente inspiegabile, date le circostanze del fatto. Noi aggiungiamo che il padre stesso, Cav. Geom. Giuseppe Casalegno, confermò al Sac. Bartolomeo Gaido, come Don Bosco, trovandosi lontano, annunziasse pubblicamente la morte del figlio nel momento stesso che spirava.

Un fatto straordinario: una bilocazione di Don Bosco avvenne in questa casa di Chieri in via Giovanni Demaria dove abitava Bernardo Casalegno. Don Lemoyne nel vol. 7 delle Memorie Biografiche a pagina 224 riferisce quanto scrisse Don Bonetti in proposito. All'inizio di luglio del 1862 Don Bosco aveva detto che un suo giovane sarebbe morto; ora Casalegno Bernardo di Chieri, studente a Valdocco, moriva in famiglia venerdì 18 luglio alle ore 14,15, mentre Don Bosco si trovava a Sant'Ignazio sopra Lanzo per gli esercizi. Lo stesso venerdì il Santo riferì ai ragazzi che era stato al letto di Bernardo e lo aveva assistito negli ultimi momenti. Noi a Torino non sapevamo nulla e già Don Bosco comunicava a Don Alasonatti la notizia del decesso. Come aveva fatto a conoscerla? Abbiamo interrogato i ragazzi e abbiamo concluso che era umanamente inspiegabile, date le circostanze del fatto. Noi aggiungiamo che il padre stesso, Cav. Geom. Giuseppe Casalegno, confermò al Sac. Bartolomeo Gaido, come Don Bosco, trovandosi lontano, annunziasse pubblicamente la morte del figlio nel momento stesso che spirava. -

Questo palazzo posto su una altura di Chieri era la casa di campagna dei signori Gonella di Torino. Era circondata di giardini e frutteti e vantava un magnifico orto botanico (cf MB 6, 1013). Il cav. Marco Gonella e la sua consorte furono tra i più grandi e i più affezionati benefattori di Don Bosco. Per interessamento del teologo Borei il santo entrò in contatto con loro e da loro ricevette la prima somma di 300 lire (cf MB 2, 260). La casa Gonella ospitò moltissime volte sia Don Bosco sia i suoi ragazzi quando facevano le passeggiate autunnali. Questa casa era una tappa d'obbligo e i padroni offrivano loro una eccezionale ospitalità per riposarsi dalla fatica del viaggio fatto a piedi, e qui trovavano sempre abbondante ristoro. Qualche volta sorpresi dalla pioggia ricevettero le più amorose cure e un delizioso riparo per la notte che i giovani ricambiavano con canti, suoni e recite (cf MB 4, 54; 7, 278-531). Uno dei ragazzi che godettero di tanta cordiale ospitalità fu Michele Magone. Questi nobili coniugi tennero a padrino un ragazzo convertito dal protestantesimo e battezzato all'Oratorio dal vescovo di Biella Mons. Giovanni Losana. B Gonella prestò il suo aiuto a Don Bosco nelle sue molteplici lotterie, come direttore e segretario. Il nome di Marco Gonella figura nella lista dei benefattori, ai quali Don Bosco mandava ogni anno l'uva della sua vite di Torino.

Questo palazzo posto su una altura di Chieri era la casa di campagna dei signori Gonella di Torino. Era circondata di giardini e frutteti e vantava un magnifico orto botanico (cf MB 6, 1013). Il cav. Marco Gonella e la sua consorte furono tra i più grandi e i più affezionati benefattori di Don Bosco. Per interessamento del teologo Borei il santo entrò in contatto con loro e da loro ricevette la prima somma di 300 lire (cf MB 2, 260). La casa Gonella ospitò moltissime volte sia Don Bosco sia i suoi ragazzi quando facevano le passeggiate autunnali. Questa casa era una tappa d'obbligo e i padroni offrivano loro una eccezionale ospitalità per riposarsi dalla fatica del viaggio fatto a piedi, e qui trovavano sempre abbondante ristoro. Qualche volta sorpresi dalla pioggia ricevettero le più amorose cure e un delizioso riparo per la notte che i giovani ricambiavano con canti, suoni e recite (cf MB 4, 54; 7, 278-531). Uno dei ragazzi che godettero di tanta cordiale ospitalità fu Michele Magone. Questi nobili coniugi tennero a padrino un ragazzo convertito dal protestantesimo e battezzato all'Oratorio dal vescovo di Biella Mons. Giovanni Losana. B Gonella prestò il suo aiuto a Don Bosco nelle sue molteplici lotterie, come direttore e segretario. Il nome di Marco Gonella figura nella lista dei benefattori, ai quali Don Bosco mandava ogni anno l'uva della sua vite di Torino. -

La bella chiesa di San Domenico, col suo campanile svettante fu frequentata da Giovanni fin dall'inizio della sua permanenza a Chieri. Ordinato sacerdote, vi tornerà per celebrarvi la terza Messa, all'altare della Madonna del Rosario. Lo assisterà il P. Domenico Giusiana, suo insegnante di III ginnasio (cf MB 1, 521).

La bella chiesa di San Domenico, col suo campanile svettante fu frequentata da Giovanni fin dall'inizio della sua permanenza a Chieri. Ordinato sacerdote, vi tornerà per celebrarvi la terza Messa, all'altare della Madonna del Rosario. Lo assisterà il P. Domenico Giusiana, suo insegnante di III ginnasio (cf MB 1, 521). -

Gli anni del seminario trascorsero velocissimi, dal 1835 al 1841. Questa lapide, posta all'entrata, testimonia i suoi luminosi esempi e l'amore di cui fu circondato da superiori e condiscepoli. Egli stesso scrisse poco dopo aver lasciato il luogo della sua formazione sacerdotale: I superiori mi amavano e mi diedero continui segni di benevolenza; i compagni mi erano affezionatissimi; perciò mi tornò dolo-risissima quella separazione da un luogo... dove ebbi tutti i segni di bontà e di affetto che si possono desiderare (cf MB 1, 515).

Gli anni del seminario trascorsero velocissimi, dal 1835 al 1841. Questa lapide, posta all'entrata, testimonia i suoi luminosi esempi e l'amore di cui fu circondato da superiori e condiscepoli. Egli stesso scrisse poco dopo aver lasciato il luogo della sua formazione sacerdotale: I superiori mi amavano e mi diedero continui segni di benevolenza; i compagni mi erano affezionatissimi; perciò mi tornò dolo-risissima quella separazione da un luogo... dove ebbi tutti i segni di bontà e di affetto che si possono desiderare (cf MB 1, 515). -

Nella cappella del seminario, Giovanni, spesso accompagnato da Comollo, trascorse i momenti più belli della sua giornata: la Messa, la meditazione, il rosario e le frequenti visite a Gesù sacramentato. Questo divenne anche un po' il suo regno da quando fu nominato sacrista (cf MB 1, 457).

Nella cappella del seminario, Giovanni, spesso accompagnato da Comollo, trascorse i momenti più belli della sua giornata: la Messa, la meditazione, il rosario e le frequenti visite a Gesù sacramentato. Questo divenne anche un po' il suo regno da quando fu nominato sacrista (cf MB 1, 457). -

Questa lapide, posta nel corridoio delle scuole del seminario, testimonia ancor oggi lo straordinario avvenimento. Essa dice: Luigi Comollo, alunno di integerrimi costumi, la terza notte dopo la morte apparve a Giovanni Bosco, suo carissimo amico, in un fragore di tuono e avvolto di luce, e gli assicurò di essere salvo. n seminario volle dedicarvi questa lapide, con l'approvazione del card. Fossati, arcivescovo di Torino: 1839-1939.

Questa lapide, posta nel corridoio delle scuole del seminario, testimonia ancor oggi lo straordinario avvenimento. Essa dice: Luigi Comollo, alunno di integerrimi costumi, la terza notte dopo la morte apparve a Giovanni Bosco, suo carissimo amico, in un fragore di tuono e avvolto di luce, e gli assicurò di essere salvo. n seminario volle dedicarvi questa lapide, con l'approvazione del card. Fossati, arcivescovo di Torino: 1839-1939. -

Il fatto straordinario fu attestato da tutti i chierici della camerata che balzarono in piedi svegliati dal rumore, e alcuni di loro udirono la voce del Comollo. Il fatto fu confermato da Don Fiorito di Rivoli, assistente di camerata, e dai superiori del Seminario. Se ne parlò anche fuori le mura del Seminario, ma poi tutto fu messo a tacere per prudenza.

Il fatto straordinario fu attestato da tutti i chierici della camerata che balzarono in piedi svegliati dal rumore, e alcuni di loro udirono la voce del Comollo. Il fatto fu confermato da Don Fiorito di Rivoli, assistente di camerata, e dai superiori del Seminario. Se ne parlò anche fuori le mura del Seminario, ma poi tutto fu messo a tacere per prudenza. -

In cima a questo scalone, è l'accesso alla camerata che ospitò Giovanni Bosco, Luigi Comollo e altri seminaristi. In essa, verso la mezzanotte del giorno dopo la sepoltura di Comollo, si sentì un rumore spaventoso. La porta si aprì violentemente ed echeggiò scandita questa frase: Bosco, Bosco, sono salvo!. C'era stato un accordo tra i due: il primo che fosse morto sarebbe venuto a comunicare la propria sorte nell'ai di là (cf MB 1, 470-474). Questa apparizione lo turbò a tal punto che si ammalò gravemente.

In cima a questo scalone, è l'accesso alla camerata che ospitò Giovanni Bosco, Luigi Comollo e altri seminaristi. In essa, verso la mezzanotte del giorno dopo la sepoltura di Comollo, si sentì un rumore spaventoso. La porta si aprì violentemente ed echeggiò scandita questa frase: Bosco, Bosco, sono salvo!. C'era stato un accordo tra i due: il primo che fosse morto sarebbe venuto a comunicare la propria sorte nell'ai di là (cf MB 1, 470-474). Questa apparizione lo turbò a tal punto che si ammalò gravemente. -

D. chierico Bosco e quei suoi compagni si comunicavano a questo altare nella chiesa di San Filippo. Esso divenne particolarmente caro a Giovanni perché D, davanti alla balaustra, era stato tumulato il suo amico Luigi Comollo, morto il 2 aprile 1839. Giovanni lo aveva assistito amorosamente nell'agonia, e più tardi (nel 1844) ne scriverà la biografia.

D. chierico Bosco e quei suoi compagni si comunicavano a questo altare nella chiesa di San Filippo. Esso divenne particolarmente caro a Giovanni perché D, davanti alla balaustra, era stato tumulato il suo amico Luigi Comollo, morto il 2 aprile 1839. Giovanni lo aveva assistito amorosamente nell'agonia, e più tardi (nel 1844) ne scriverà la biografia. -

Attraverso questa sacrestia, ogni mattina giovanili Bosco e i suoi compagni più fervorosi passavano dal seminario alla chiesa di San Filippo per fare la comunione. Questo gesto di pietà eucaristica costava la rinuncia alla colazione. In questo modo ho potuto frequentare assai più la comunione, che posso chiamare il più efficace alimento della mia vocazione (cf MB 1, 378).

Attraverso questa sacrestia, ogni mattina giovanili Bosco e i suoi compagni più fervorosi passavano dal seminario alla chiesa di San Filippo per fare la comunione. Questo gesto di pietà eucaristica costava la rinuncia alla colazione. In questo modo ho potuto frequentare assai più la comunione, che posso chiamare il più efficace alimento della mia vocazione (cf MB 1, 378). -

Il Crocifisso e i grossi tavoli conferivano al refettorio un caratteristico senso di gravità. Il tempo dei pasti era impiegato per due terzi nella lettura edificante. Don Bosco ricorda che allora si leggeva la Storia della Chiesa del Ber-castel. Nello stesso refettorio, durante le ricreazioni, i chierici tenevano il cosidetto circolo scolastico. Ciascuno poneva dei quesiti intorno a cose che non sapeva o che non aveva afferrato dai trattati scolastici o dalla spiegazione degli insegnanti. Ciò mi piaceva molto e mi tornava utile allo studio. Per la mia età e più per la benevolenza dei compagni, io ero presidente di questo circolo e giudice inappellabile (cf MB 1, 409).

Il Crocifisso e i grossi tavoli conferivano al refettorio un caratteristico senso di gravità. Il tempo dei pasti era impiegato per due terzi nella lettura edificante. Don Bosco ricorda che allora si leggeva la Storia della Chiesa del Ber-castel. Nello stesso refettorio, durante le ricreazioni, i chierici tenevano il cosidetto circolo scolastico. Ciascuno poneva dei quesiti intorno a cose che non sapeva o che non aveva afferrato dai trattati scolastici o dalla spiegazione degli insegnanti. Ciò mi piaceva molto e mi tornava utile allo studio. Per la mia età e più per la benevolenza dei compagni, io ero presidente di questo circolo e giudice inappellabile (cf MB 1, 409). -

Grandi saloni, muri severi quelli del seminario: tutto portava alla riflessione sul significato della scelta fatta e sulla necessità di prepararsi con piena consapevolezza alla missione futura. Tale severità il chierico Bosco riusciva sapientemente a mitigare con uno spirito di profonda giovialità, che sapeva comunicare ai suoi compagni, e che domani sarà il segreto della sua prodigiosa attività.

Grandi saloni, muri severi quelli del seminario: tutto portava alla riflessione sul significato della scelta fatta e sulla necessità di prepararsi con piena consapevolezza alla missione futura. Tale severità il chierico Bosco riusciva sapientemente a mitigare con uno spirito di profonda giovialità, che sapeva comunicare ai suoi compagni, e che domani sarà il segreto della sua prodigiosa attività. -

II proposito dì compiere esattamente il proprio dovere, che aveva preso al ritiro dell'inizio d'anno scolastico (ci MB 1,374), lo portò ben presto ad essere un'autorità morale e un modello per gli altri seminaristi (cf MB 1, 379). Insieme con alcuni amici fidati fondò anche un circolo scolastico, il cui scopo era di promuovere l'osservanza delle regole del seminario e l'approfondimento delle materie scolastiche... (cf MB1, 409). In questo corridoio il chierico Bosco tratteneva i suoi compagni in ricreazioni e conversazioni.

II proposito dì compiere esattamente il proprio dovere, che aveva preso al ritiro dell'inizio d'anno scolastico (ci MB 1,374), lo portò ben presto ad essere un'autorità morale e un modello per gli altri seminaristi (cf MB 1, 379). Insieme con alcuni amici fidati fondò anche un circolo scolastico, il cui scopo era di promuovere l'osservanza delle regole del seminario e l'approfondimento delle materie scolastiche... (cf MB1, 409). In questo corridoio il chierico Bosco tratteneva i suoi compagni in ricreazioni e conversazioni. -

Una delle prime cose che attrasse l'attenzione del neoseminarista fu la meridiana che si trova su una facciata del cortile interno del seminario. Lo colpì soprattutto la frase latina che si può ancora leggere alla base: Le ore scorrono lente per gli afflitti, veloci per quelli che sono allegri. Da quel giorno Giovanni si rafforzò nel proposito di essere sempre sereno (cf MB 1, 374).

Una delle prime cose che attrasse l'attenzione del neoseminarista fu la meridiana che si trova su una facciata del cortile interno del seminario. Lo colpì soprattutto la frase latina che si può ancora leggere alla base: Le ore scorrono lente per gli afflitti, veloci per quelli che sono allegri. Da quel giorno Giovanni si rafforzò nel proposito di essere sempre sereno (cf MB 1, 374). -

Il 30 ottobre 1835 Giovanni entrava finalmente nel seminario di Chieri (cf MB 1, 374). Aveva ricevuto l'abito chiericale a Castelnuovo da don Cinzano cinque giorni prima, all'età di 20 anni e qualche mese (cf MB 1, 369-370). Rimase in questo seminario sei anni, compiendovi studi filosofici e teologici. Qui riceveva le visite dei suoi compagni e si prestava a dare spiegazioni per risolvere le loro difficoltà scolastiche.

Il 30 ottobre 1835 Giovanni entrava finalmente nel seminario di Chieri (cf MB 1, 374). Aveva ricevuto l'abito chiericale a Castelnuovo da don Cinzano cinque giorni prima, all'età di 20 anni e qualche mese (cf MB 1, 369-370). Rimase in questo seminario sei anni, compiendovi studi filosofici e teologici. Qui riceveva le visite dei suoi compagni e si prestava a dare spiegazioni per risolvere le loro difficoltà scolastiche. -

Il giorno 30 ottobre dell'anno 1835 dovevo trovarmi in seminario. Il corredo era preparato. I miei parenti erano tutti contenti ed io più di loro (MO 89).

Il giorno 30 ottobre dell'anno 1835 dovevo trovarmi in seminario. Il corredo era preparato. I miei parenti erano tutti contenti ed io più di loro (MO 89). -

Già da qualche tempo e a diverse riprese Giovanni aveva sentito il desiderio di farsi francescano. Nell'aprile del 1834 aveva anche fatto domanda di essere ammesso come novizio nel convento francescano La Pace, che sorge sulla collina dominante Chieri. Vi era stato accettato, ma l'opinione contraria di Don Cafasso lo distolse da questo passo (cf MB 1, 301; 305). L'anno seguente furono appunto i buoni uffici di quest'ultimo e la generosità di don Cinzano e di altre persone buone che gli assicurarono un posto nel seminario (cf MB 1, 367).

Già da qualche tempo e a diverse riprese Giovanni aveva sentito il desiderio di farsi francescano. Nell'aprile del 1834 aveva anche fatto domanda di essere ammesso come novizio nel convento francescano La Pace, che sorge sulla collina dominante Chieri. Vi era stato accettato, ma l'opinione contraria di Don Cafasso lo distolse da questo passo (cf MB 1, 301; 305). L'anno seguente furono appunto i buoni uffici di quest'ultimo e la generosità di don Cinzano e di altre persone buone che gli assicurarono un posto nel seminario (cf MB 1, 367). -

Questo altare della Madonna delle Grazie, nel duomo di Chieri, fu una delle sue mete preferite durante tutto il tempo della sua permanenza nella cittadina (et MB 1, 268). Particolarmente qui invocò la luce divina quando, alla fine degli studi ginnasiali, doveva decidere se entrare in seminario o in convento (cf MB 1, 363). Qui celebrò la quarta delle sue prime Messe (cf MB 1, 521).

Questo altare della Madonna delle Grazie, nel duomo di Chieri, fu una delle sue mete preferite durante tutto il tempo della sua permanenza nella cittadina (et MB 1, 268). Particolarmente qui invocò la luce divina quando, alla fine degli studi ginnasiali, doveva decidere se entrare in seminario o in convento (cf MB 1, 363). Qui celebrò la quarta delle sue prime Messe (cf MB 1, 521). -

Il duomo di Chieri, riconostruito tra il 1405 e il 1436, è il più importante e insigne monumento della città. Nel 1630 la peste colpì gravemente la città. Per ottenerne la cessazione, il sindaco Carlo Bobbio, con i consiglieri, fece voto solenne di erigere una cappella in onore della Vergine delle Grazie. Tra il 1757 e il 1759 l'architetto Vittone disegnò la cappella attuale, che riuscì un vero gioiello d'arte; i chieresi ne fecero un angolo di incessante preghiera alla Vergine. In questo duomo venne battezzato il nonno paterno di Don Bosco, come risulta dai registri parrocchiali delle nascite del 1735: Il 18 settembre s'è battezzato Filippo Antonio figlio del fu Filippo e Cecilia (coniugata) Bosco, nato il 16 detto. Padrini Francesco Bosco e Ludovica Capella. Giovanni Bosco frequentò molto il duomo di Chieri: partecipava alle funzioni solenni con i chierici del seminario e vi andava spesso a recitare il rosario con l'amico Comollo. Inoltre era stato incaricato dai Superiori di farvi il catechismo ai ragazzi.

Il duomo di Chieri, riconostruito tra il 1405 e il 1436, è il più importante e insigne monumento della città. Nel 1630 la peste colpì gravemente la città. Per ottenerne la cessazione, il sindaco Carlo Bobbio, con i consiglieri, fece voto solenne di erigere una cappella in onore della Vergine delle Grazie. Tra il 1757 e il 1759 l'architetto Vittone disegnò la cappella attuale, che riuscì un vero gioiello d'arte; i chieresi ne fecero un angolo di incessante preghiera alla Vergine. In questo duomo venne battezzato il nonno paterno di Don Bosco, come risulta dai registri parrocchiali delle nascite del 1735: Il 18 settembre s'è battezzato Filippo Antonio figlio del fu Filippo e Cecilia (coniugata) Bosco, nato il 16 detto. Padrini Francesco Bosco e Ludovica Capella. Giovanni Bosco frequentò molto il duomo di Chieri: partecipava alle funzioni solenni con i chierici del seminario e vi andava spesso a recitare il rosario con l'amico Comollo. Inoltre era stato incaricato dai Superiori di farvi il catechismo ai ragazzi. -

La chiesa di San Giorgio fu edificata sulle rovine del castello di Chieri, e la torre campanaria venne sostituita nel 1676 con un'altra simile a una pagoda asiatica. La chiesa è anche parrocchia, e nei suoi registri è trascritto il secondo matrimonio del bisnonno di Don Bosco, Antonio Filippo, con Cecilia Dassano. Nel registro dei morti è segnata la sua sepoltura, avvenuta nel cimitero di allora accanto alla chiesa.

La chiesa di San Giorgio fu edificata sulle rovine del castello di Chieri, e la torre campanaria venne sostituita nel 1676 con un'altra simile a una pagoda asiatica. La chiesa è anche parrocchia, e nei suoi registri è trascritto il secondo matrimonio del bisnonno di Don Bosco, Antonio Filippo, con Cecilia Dassano. Nel registro dei morti è segnata la sua sepoltura, avvenuta nel cimitero di allora accanto alla chiesa. -

Nella foto si scorge, a sinistra, l'uscio dello scantinato dove Giovanni dormiva, e a destra in fondo i quattro scalini di accesso alla sala da pranzo dove mangiavano i pensionati del sarto Tommaso Cumino. Il soggiorno di Giovanni presso di lui è segnato da una storia di pretese magie: un pollo in gelatina era diventato un gallo vivo e svolazzante; una quantità di crusca asciutta era uscita da una pentola di maccheroni fumanti; le paste dolci si convertivano in fette di pane; il denaro della borsa si tramutava in pezzetti di latta arrugginita; dal sacchetto che conteneva noci e nocciole usciva soltanto ghiaia; occhiali e altri oggetti sparivano. Queste sorprese convinsero il Cumino che Giovanni si serviva di potenze occulte. Ne parlò a un sacerdote, Don Bertinetti, il quale lo fece esaminare dal canonico Burzio. Mentre questi lo esaminava, Giovanni trovò modo di fargli sparire l'orologio e 0 portafogli, dimostrandogli poi che era stato semplice frutto di destrezza. E tutto finì con solenni risate (cf MB 1, 343-346).

Nella foto si scorge, a sinistra, l'uscio dello scantinato dove Giovanni dormiva, e a destra in fondo i quattro scalini di accesso alla sala da pranzo dove mangiavano i pensionati del sarto Tommaso Cumino. Il soggiorno di Giovanni presso di lui è segnato da una storia di pretese magie: un pollo in gelatina era diventato un gallo vivo e svolazzante; una quantità di crusca asciutta era uscita da una pentola di maccheroni fumanti; le paste dolci si convertivano in fette di pane; il denaro della borsa si tramutava in pezzetti di latta arrugginita; dal sacchetto che conteneva noci e nocciole usciva soltanto ghiaia; occhiali e altri oggetti sparivano. Queste sorprese convinsero il Cumino che Giovanni si serviva di potenze occulte. Ne parlò a un sacerdote, Don Bertinetti, il quale lo fece esaminare dal canonico Burzio. Mentre questi lo esaminava, Giovanni trovò modo di fargli sparire l'orologio e 0 portafogli, dimostrandogli poi che era stato semplice frutto di destrezza. E tutto finì con solenni risate (cf MB 1, 343-346). -

Date le precarie condizioni, i disagi e i pericoli che sovente incontrava, per interessamento del parroco di Castelnuovo e del Cafasso, nell'ultimo anno dei suoi studi ginnasiali Giovanni lasciò il caffè Pianta e andò a vivere a pensione nella casa del sarto Cumino. I suoi scherzi e i giochi di prestigio lasciarono sovente frastornato il povero sarto, che li attribuiva a interventi diabolici (MB 1, 343-345). Giovanni dormiva in questo seminterrato, ed è molto probabile che questo sia il posto in cui si rinnovò il sogno avuto ai Becchi all'età di nove anni (cf MB 1, 126s; 305).

Date le precarie condizioni, i disagi e i pericoli che sovente incontrava, per interessamento del parroco di Castelnuovo e del Cafasso, nell'ultimo anno dei suoi studi ginnasiali Giovanni lasciò il caffè Pianta e andò a vivere a pensione nella casa del sarto Cumino. I suoi scherzi e i giochi di prestigio lasciarono sovente frastornato il povero sarto, che li attribuiva a interventi diabolici (MB 1, 343-345). Giovanni dormiva in questo seminterrato, ed è molto probabile che questo sia il posto in cui si rinnovò il sogno avuto ai Becchi all'età di nove anni (cf MB 1, 126s; 305). -

Nella falegnameria del Barzocchino per due anni Giovanni Bosco occupò parte del tempo libero dagli studi a imparare molte cose che gli serviranno un giorno: piallare, squadrare, segare il legno, adoperare lo scalpello e le verrine.

Nella falegnameria del Barzocchino per due anni Giovanni Bosco occupò parte del tempo libero dagli studi a imparare molte cose che gli serviranno un giorno: piallare, squadrare, segare il legno, adoperare lo scalpello e le verrine. -

Sulla piazza San Guglielmo, ora piazza Mazzini, si affacciano alcuni edifici ricchi di memorie: • Casa Marchisio, ove lo studente Giovanni Bosco fu a pensione negli anni scolastici 1831-1833 presso Lucia Pianta vedova Matta. • Via San Giorgio. Al n. 2 c'era il laboratorio del falegname Bernardo Barzocchino, presso cui Giovanni dopo le lezioni si recava a dare una mano. • D vecchio palazzo civico, dove Giovanni prese parte alle accademie in onore del sindaco e della cittadinanza. • La casa che fu abitata dal can. Giuseppe Maloria, per dieci anni direttore spirituale di Giovanni Bosco. Qui abita ancora (1984) una pronipote di Luigi Bolmida.

Sulla piazza San Guglielmo, ora piazza Mazzini, si affacciano alcuni edifici ricchi di memorie: • Casa Marchisio, ove lo studente Giovanni Bosco fu a pensione negli anni scolastici 1831-1833 presso Lucia Pianta vedova Matta. • Via San Giorgio. Al n. 2 c'era il laboratorio del falegname Bernardo Barzocchino, presso cui Giovanni dopo le lezioni si recava a dare una mano. • D vecchio palazzo civico, dove Giovanni prese parte alle accademie in onore del sindaco e della cittadinanza. • La casa che fu abitata dal can. Giuseppe Maloria, per dieci anni direttore spirituale di Giovanni Bosco. Qui abita ancora (1984) una pronipote di Luigi Bolmida. -

Ecco una incisione del 1753, conservata a Chieri, che rievoca una processione dell'abiura. Essa si snodava per le vie della città, dalla chiesa di San Guglielmo fino al Duomo, dove si svolgeva il rito. Così avvenne anche per il giovane ebreo, che nel battesimo prese il nome di Luigi Bòlmida.

Ecco una incisione del 1753, conservata a Chieri, che rievoca una processione dell'abiura. Essa si snodava per le vie della città, dalla chiesa di San Guglielmo fino al Duomo, dove si svolgeva il rito. Così avvenne anche per il giovane ebreo, che nel battesimo prese il nome di Luigi Bòlmida. -

Durante la permanenza a Chieri, Giovanni ebbe rapporti con alcuni ebrei. Questi vivevano in un rione detto Ghetto degli Ebrei, dove Giovanni soleva recarsi dal libraio Elia, per trovare suoi amici e compagni di studio che aiutava con eccezionale delicatezza (ci MB 1, 308s). In questa zona abitava anche Giacomo Levi, detto Giona, un giovane ebreo che egli conquistò al cristianesimo con la sua amabilità e la spiegazione delle verità della fede (cf MB 1, 320). Il battesimo fu preceduto da una solenne processione, come si usava fare in quei casi.

Durante la permanenza a Chieri, Giovanni ebbe rapporti con alcuni ebrei. Questi vivevano in un rione detto Ghetto degli Ebrei, dove Giovanni soleva recarsi dal libraio Elia, per trovare suoi amici e compagni di studio che aiutava con eccezionale delicatezza (ci MB 1, 308s). In questa zona abitava anche Giacomo Levi, detto Giona, un giovane ebreo che egli conquistò al cristianesimo con la sua amabilità e la spiegazione delle verità della fede (cf MB 1, 320). Il battesimo fu preceduto da una solenne processione, come si usava fare in quei casi. -

Un caratteristico ricordo di Giovanni Bosco si conserva nell'archivio salesiano centrale, a Roma. Si tratta di tre quadernetti che risalgono al tempo in cui frequentava il ginnasio a Chieri (1834-1835). Uno contiene una versione latina. Un altro porta sul frontespizio il nome di Giovanni Bosco, scritto in latino. Il terzo, alcune operazioni di aritmetica e alcuni pupazzetti in abito militare che suonano la tromba, tratteggiati in un momento di svago.

Un caratteristico ricordo di Giovanni Bosco si conserva nell'archivio salesiano centrale, a Roma. Si tratta di tre quadernetti che risalgono al tempo in cui frequentava il ginnasio a Chieri (1834-1835). Uno contiene una versione latina. Un altro porta sul frontespizio il nome di Giovanni Bosco, scritto in latino. Il terzo, alcune operazioni di aritmetica e alcuni pupazzetti in abito militare che suonano la tromba, tratteggiati in un momento di svago. -

Piazza d'Armi, ora Cavour, era la più importante della città e vi si svolgevano gli avvenimenti più significativi: il mercato, le fiere, le esibizioni dei saltimbanchi e dei ciarlatani. Questo dipinto del Gonin (1859), che rappresenta l'arrivo delle truppe francesi, si trova nel Comune di Chieri. Esso riproduce la scenografia architettonica della piazza come la vide Giovanni Bosco. Sul lato sinistro del quadro si vede l'insegna dell'albergo del Muletto, ora Caffé Nazionale. In questo albergo, nel 1835, ebbe luogo il pranzo di Giovanni con 22 compagni, pagato dal vinto saltimbanco. Quel fatto rimase memorabile (cf MB 1, 315).

Piazza d'Armi, ora Cavour, era la più importante della città e vi si svolgevano gli avvenimenti più significativi: il mercato, le fiere, le esibizioni dei saltimbanchi e dei ciarlatani. Questo dipinto del Gonin (1859), che rappresenta l'arrivo delle truppe francesi, si trova nel Comune di Chieri. Esso riproduce la scenografia architettonica della piazza come la vide Giovanni Bosco. Sul lato sinistro del quadro si vede l'insegna dell'albergo del Muletto, ora Caffé Nazionale. In questo albergo, nel 1835, ebbe luogo il pranzo di Giovanni con 22 compagni, pagato dal vinto saltimbanco. Quel fatto rimase memorabile (cf MB 1, 315). -

Il saltimbanco propose un'altra sfida: saltare da una sponda all'altra del torrente Tepice. La posta in gioco fu raddoppiata: 40 lire. Il vincitore fu ancora Giovanni, che con una piroetta superò il muricciolo a cui era arrivato il suo avversario. Perduta poi anche la sfida con la bacchetta magica, il povero uomo rischiò il tutto per tutto con una quarta e ultima sfida: raggiungere il punto più alto di un olmo che fiancheggiava la strada. Giovanni accettò e la vinse, perché dopo aver raggiunto e superato il punto del suo avversario, proiettò ancora i piedi all'in-sù, suscitando grandissimi applausi. Mossi infine a compassione perché il saltimbanco aveva perduto tutto il suo capitale, Giovanni e i suoi amici decisero di restituirglielo, purché pagasse un buon pranzo che consumarono all'albergo del Muletto situato sulla piazza d'Armi (cf MB 1, 313).

Il saltimbanco propose un'altra sfida: saltare da una sponda all'altra del torrente Tepice. La posta in gioco fu raddoppiata: 40 lire. Il vincitore fu ancora Giovanni, che con una piroetta superò il muricciolo a cui era arrivato il suo avversario. Perduta poi anche la sfida con la bacchetta magica, il povero uomo rischiò il tutto per tutto con una quarta e ultima sfida: raggiungere il punto più alto di un olmo che fiancheggiava la strada. Giovanni accettò e la vinse, perché dopo aver raggiunto e superato il punto del suo avversario, proiettò ancora i piedi all'in-sù, suscitando grandissimi applausi. Mossi infine a compassione perché il saltimbanco aveva perduto tutto il suo capitale, Giovanni e i suoi amici decisero di restituirglielo, purché pagasse un buon pranzo che consumarono all'albergo del Muletto situato sulla piazza d'Armi (cf MB 1, 313). -

Il saltimbanco era sicuro di vincere. La prima gara fu una corsa che si svolse lungo questo viale, su un percorso di circa 2.500 metri. Scommessa: 20 lire (raccolte per Giovanni dai membri della Società dell'Allegria). Il saltimbanco accettò anche la condizione che, se fosse stato battuto, non avrebbe più disturbato le funzioni sacre. Risultato: Giovanni stravinse, umiliando l'avversario che si ritirò prima del termine della corsa (cf MB 1, 313).

Il saltimbanco era sicuro di vincere. La prima gara fu una corsa che si svolse lungo questo viale, su un percorso di circa 2.500 metri. Scommessa: 20 lire (raccolte per Giovanni dai membri della Società dell'Allegria). Il saltimbanco accettò anche la condizione che, se fosse stato battuto, non avrebbe più disturbato le funzioni sacre. Risultato: Giovanni stravinse, umiliando l'avversario che si ritirò prima del termine della corsa (cf MB 1, 313). -

La chiesa di S. Antonio era officiata dai Gesuiti, che nei giochi di festa vi tenevano lezioni di catechismo molto seguite. Giovanni era tra i frequentatori più assidui, insieme ai numerosi amici della Società dell'Allegria. A fianco della chiesa c'era l'ampia piazza, oggi piazza Cavour. Una volta arrivò un ciarlatano saltimbanco, che con le sue prestazioni distraeva molti dall'intervenire alle funzioni, e sfidava i giovani a competere con lui. Questi si consultarono e fecero la proposta all'amico Giovanni Bosco, il quale già stava studiando il modo di persuadere il disturbatore ad allontanarsi. Egli accettò e stabilì i patti con il saltimbanco (cf MB 1, 311-312).

La chiesa di S. Antonio era officiata dai Gesuiti, che nei giochi di festa vi tenevano lezioni di catechismo molto seguite. Giovanni era tra i frequentatori più assidui, insieme ai numerosi amici della Società dell'Allegria. A fianco della chiesa c'era l'ampia piazza, oggi piazza Cavour. Una volta arrivò un ciarlatano saltimbanco, che con le sue prestazioni distraeva molti dall'intervenire alle funzioni, e sfidava i giovani a competere con lui. Questi si consultarono e fecero la proposta all'amico Giovanni Bosco, il quale già stava studiando il modo di persuadere il disturbatore ad allontanarsi. Egli accettò e stabilì i patti con il saltimbanco (cf MB 1, 311-312). -

Sul medesimo cortile si affacciava la casa dei Blanchard, madre e figlio, fruttivendoli, che vennero incontro alle molte privazioni, sopportate in quell'anno da Giovanni, con generosità davvero commovente. Diventato prete, Don Bosco non dimenticherà questi atti di bontà (MB 1, 298-300).

Sul medesimo cortile si affacciava la casa dei Blanchard, madre e figlio, fruttivendoli, che vennero incontro alle molte privazioni, sopportate in quell'anno da Giovanni, con generosità davvero commovente. Diventato prete, Don Bosco non dimenticherà questi atti di bontà (MB 1, 298-300). -

Su questo cortiletto si affacciava la sala del biliardo, che era affidata in modo particolare alla sorveglianza di Giovanni. Era addetto al conteggio dei punti, e il suo servizio era gradito sia per la sua abilità, sia per l'imparzialità di cui dava prova. La sua presenza era inoltre preziosa per il buon ordine e per il contegno corretto che sapeva mantenere. Sotto l'androne vi era il pozzo, oggi murato, dal quale Giovanni attingeva l'acqua per i vari usi del caffè e per i proprietari, suoi cugini, che abitavano al piano superiore. Qui egli si recava sovente a tenere compagnia alla signora Pianta, vecchia e malata (cf MB 1, 286). Al caffè Giovanni contrasse amicizia con l'ebreo Giona, già conosciuto presso il libraio Elia, un giovane di bellissimo aspetto e dotato di una voce tra le più belle. Con lui a volte si soffermava in questa sala a suonare il piano e a cantare, oltre che a fargli un po' di catechismo.

Su questo cortiletto si affacciava la sala del biliardo, che era affidata in modo particolare alla sorveglianza di Giovanni. Era addetto al conteggio dei punti, e il suo servizio era gradito sia per la sua abilità, sia per l'imparzialità di cui dava prova. La sua presenza era inoltre preziosa per il buon ordine e per il contegno corretto che sapeva mantenere. Sotto l'androne vi era il pozzo, oggi murato, dal quale Giovanni attingeva l'acqua per i vari usi del caffè e per i proprietari, suoi cugini, che abitavano al piano superiore. Qui egli si recava sovente a tenere compagnia alla signora Pianta, vecchia e malata (cf MB 1, 286). Al caffè Giovanni contrasse amicizia con l'ebreo Giona, già conosciuto presso il libraio Elia, un giovane di bellissimo aspetto e dotato di una voce tra le più belle. Con lui a volte si soffermava in questa sala a suonare il piano e a cantare, oltre che a fargli un po' di catechismo. -

In questo corridoio, sotto la rampa della scala che saliva al piano superiore era stato ricavato questo angusto vano, tuttora visitabile, dove Giovanni si ritirava a tarda notte a studiare e a dormire. Il vano era talmente piccolo che, quando egli si distendeva, i suoi piedi non soltanto sporgevano dal pagliericcio, bensì dalla stessa profondità del vano (MB 9, 289). Lo stanzino misura cm 160 di larghezza, cm 162 di profondità e l'altezza oscilla tra i cm 175 e i cm 105.

In questo corridoio, sotto la rampa della scala che saliva al piano superiore era stato ricavato questo angusto vano, tuttora visitabile, dove Giovanni si ritirava a tarda notte a studiare e a dormire. Il vano era talmente piccolo che, quando egli si distendeva, i suoi piedi non soltanto sporgevano dal pagliericcio, bensì dalla stessa profondità del vano (MB 9, 289). Lo stanzino misura cm 160 di larghezza, cm 162 di profondità e l'altezza oscilla tra i cm 175 e i cm 105. -

Tra la stanza del caffè Pianta e la sala del biliardo che dava sul cortile interno, vi era un corridoio, stretto e basso con una finestrella quasi cieca, che dava sulla rampa della scala. Nel corridoio vi era un piccolo forno per la cottura delle paste dolci. Un ambiente nella penombra, pochissimo ossigenato.

Tra la stanza del caffè Pianta e la sala del biliardo che dava sul cortile interno, vi era un corridoio, stretto e basso con una finestrella quasi cieca, che dava sulla rampa della scala. Nel corridoio vi era un piccolo forno per la cottura delle paste dolci. Un ambiente nella penombra, pochissimo ossigenato. -

Aperto finalmente il Caffè, in via Palazzo di Città n. 3, Giovanni trovò presso il sig. Pianta vitto e alloggio per l'anno scolastico 1833-1834 (cf MB 1, 289). Si pagava l'ospitalità prestando servizio alla sera come cameriere-sorvegliante nella sala giochi. Il suo comportamento sempre dignitoso e i suoi richiami imponevano rispetto anche agli avventori più sboccati. Durante la permanenza presso il Caffè Pianta, Giovanni, fondò con alcuni compagni, la Società dell'Allegria, il cui regolamento contemplava due soli impegni: 1° Evitare ogni discorso e ogni azione disdicevole a un buon cristiano. 2° Adempiere esattamente i doveri scolastici e religiosi.

Aperto finalmente il Caffè, in via Palazzo di Città n. 3, Giovanni trovò presso il sig. Pianta vitto e alloggio per l'anno scolastico 1833-1834 (cf MB 1, 289). Si pagava l'ospitalità prestando servizio alla sera come cameriere-sorvegliante nella sala giochi. Il suo comportamento sempre dignitoso e i suoi richiami imponevano rispetto anche agli avventori più sboccati. Durante la permanenza presso il Caffè Pianta, Giovanni, fondò con alcuni compagni, la Società dell'Allegria, il cui regolamento contemplava due soli impegni: 1° Evitare ogni discorso e ogni azione disdicevole a un buon cristiano. 2° Adempiere esattamente i doveri scolastici e religiosi. -

Frattanto era giunto il tempo di tornare a Chieri, ma la signora Lucia Matta — dato che il figlio aveva terminato gli studi — non teneva più la pensione; bisognava quindi trovare per Giovanni una nuova pensione. In quell'anno il fratello della signora Lucia, della stessa borgata di Morialdo, Giuseppe Pianta, aveva deciso di aprire in Chieri una bottega di caffè e liquori. Margherita colse l'opportunità e lo pregò di prendere Giovanni in casa sua. Sembra tuttavia che all'arrivo di Giovanni a Chieri, il Pianta non avesse ancora ultimato la sistemazione del locale, per cui Giovanni avrebbe abitato presso un certo sig. Cavallo. Questi gli assegnò un angolo della stalla per riposarvi la notte; Giovanni in compenso si sarebbe preso cura del cavallo e avrebbe svolto alcuni lavori in una vigna non molto distante dalla città. Era inteso che ogni sabato sera avrebbe potuto recarsi in chiesa per la sua confessione. Ecco la piccola stalla dove Giovanni dormiva accanto al cavallo.

Frattanto era giunto il tempo di tornare a Chieri, ma la signora Lucia Matta — dato che il figlio aveva terminato gli studi — non teneva più la pensione; bisognava quindi trovare per Giovanni una nuova pensione. In quell'anno il fratello della signora Lucia, della stessa borgata di Morialdo, Giuseppe Pianta, aveva deciso di aprire in Chieri una bottega di caffè e liquori. Margherita colse l'opportunità e lo pregò di prendere Giovanni in casa sua. Sembra tuttavia che all'arrivo di Giovanni a Chieri, il Pianta non avesse ancora ultimato la sistemazione del locale, per cui Giovanni avrebbe abitato presso un certo sig. Cavallo. Questi gli assegnò un angolo della stalla per riposarvi la notte; Giovanni in compenso si sarebbe preso cura del cavallo e avrebbe svolto alcuni lavori in una vigna non molto distante dalla città. Era inteso che ogni sabato sera avrebbe potuto recarsi in chiesa per la sua confessione. Ecco la piccola stalla dove Giovanni dormiva accanto al cavallo. -

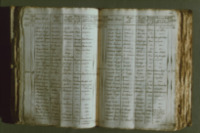

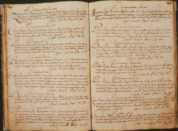

Nell'archivio storico del comune di Chieri troviamo il registro che riporta lo stato nominativo degli studenti delle scuole pubbliche della città durante l'anno 1833-1834. Contiene l'elenco degli alunni, il loro numero complessivo, la paternità, il tipo di scuola e la classe. Giovanni risulta l'unico orfano di padre. È segnata anche la quota individuale (minervale): per Giovanni era di lire 12. La sua classe quell'anno era composta di 20 alunni, che furono testimoni di episodi singolari: la prova di forza dimostrata da Giovanni nel difendere l'amico Comollo dalla cattiveria di alcuni; la pagina della vita dell'Agesilao dello scrittore latino Cornelio Nepote da lui letta e commentata tenendo davanti la grammatica del Donato, perché aveva dimenticato il libro; la versione latina consegnata dopo pochi minuti perché... l'aveva sognata! Con quegli stessi compagni fondò la Società dell'Allegria. Dicono i biografi che quei ragazzi, trascinati dal suo esempio, divennero tanto diligenti che furono tutti promossi senza difficoltà (cf MB 1, 252s).

Nell'archivio storico del comune di Chieri troviamo il registro che riporta lo stato nominativo degli studenti delle scuole pubbliche della città durante l'anno 1833-1834. Contiene l'elenco degli alunni, il loro numero complessivo, la paternità, il tipo di scuola e la classe. Giovanni risulta l'unico orfano di padre. È segnata anche la quota individuale (minervale): per Giovanni era di lire 12. La sua classe quell'anno era composta di 20 alunni, che furono testimoni di episodi singolari: la prova di forza dimostrata da Giovanni nel difendere l'amico Comollo dalla cattiveria di alcuni; la pagina della vita dell'Agesilao dello scrittore latino Cornelio Nepote da lui letta e commentata tenendo davanti la grammatica del Donato, perché aveva dimenticato il libro; la versione latina consegnata dopo pochi minuti perché... l'aveva sognata! Con quegli stessi compagni fondò la Società dell'Allegria. Dicono i biografi che quei ragazzi, trascinati dal suo esempio, divennero tanto diligenti che furono tutti promossi senza difficoltà (cf MB 1, 252s). -

Un arco in muratura dava adito all'edificio nel cortile rustico. II locale a pian terreno era adibito a cappella. Al primo piano erano sistemate le aule di umanità e rettorica. Giovanni, nell'anno scolastico 1834-1835, frequentava il corso di umanità o ginnasio superiore. Egli continuava ad eccellere su tutti per la sua prodigiosa memoria. Ma oltre alle doti di bontà e di intelligenza, Giovanni dava talvolta anche prova della sua forza eccezionale. Un giorno, mentre era intento a studiare, quattro ragazzi gli erano saltati alle spalle. Giovanni, senza scomporsi, afferrò vigorosamente le mani di quello che stava al di sopra di tutti, e tenendoli così insieme, se li portò in giro per il cortile alla presenza dei professori che ridevano di piacere; quindi con tutta facilità li riportò nella scuola (MB 1, 131). Durante l'ultimo anno della quinta ginnasiale conobbe e divenne grande amico del giovane Luigi Comollo, nipote del parroco di Cinzano; amicizia che continuerà e si rinsalderà ancora di più quando si ritroveranno entrambi in seminario. Nell'agosto del 1835, a 20 anni, concluse il corso ginnasiale con un brillantissimo esame che lasciò stupefatto l'esaminatore, prof. Lanteri, tanto che a un dato momento si alzò per stringergli la mano e congratularsi con lui. Per votazione Giovanni ottenne: plus quam optime (cf MB 1, 327).

Un arco in muratura dava adito all'edificio nel cortile rustico. II locale a pian terreno era adibito a cappella. Al primo piano erano sistemate le aule di umanità e rettorica. Giovanni, nell'anno scolastico 1834-1835, frequentava il corso di umanità o ginnasio superiore. Egli continuava ad eccellere su tutti per la sua prodigiosa memoria. Ma oltre alle doti di bontà e di intelligenza, Giovanni dava talvolta anche prova della sua forza eccezionale. Un giorno, mentre era intento a studiare, quattro ragazzi gli erano saltati alle spalle. Giovanni, senza scomporsi, afferrò vigorosamente le mani di quello che stava al di sopra di tutti, e tenendoli così insieme, se li portò in giro per il cortile alla presenza dei professori che ridevano di piacere; quindi con tutta facilità li riportò nella scuola (MB 1, 131). Durante l'ultimo anno della quinta ginnasiale conobbe e divenne grande amico del giovane Luigi Comollo, nipote del parroco di Cinzano; amicizia che continuerà e si rinsalderà ancora di più quando si ritroveranno entrambi in seminario. Nell'agosto del 1835, a 20 anni, concluse il corso ginnasiale con un brillantissimo esame che lasciò stupefatto l'esaminatore, prof. Lanteri, tanto che a un dato momento si alzò per stringergli la mano e congratularsi con lui. Per votazione Giovanni ottenne: plus quam optime (cf MB 1, 327). -

Le scuole pubbliche di Giovanni erano un distaccamento dell'università di Torino. Quando nel 1831 vi si iscrisse, esse erano situate in un insieme di costruzioni quasi sulla centralissima via Maestra, oggi via Vittorio, numero 45 interno. I locali della scuola non erano in un unico palazzo, e quelli che vediamo nella foto erano nel cortile civile. Due aule a pian terreno e due al primo piano erano adibite alla classe sesta (ultima delle elementari) e alla quinta, quarta e grammatica di latinità. Oggi la chiameremmo ginnasio inferiore. Giovanni, benché sedicenne, venne assegnato all'ultima elementare. Durante il primo anno fu oggetto di derisione per la sua età e di meraviglia per il suo ingegno. A gennaio del 1832 passa in prima ginnasio; a marzo in seconda; alla fine dell'anno è promosso in terza. (Episodio del Cornelio Nepote con il prof Cima MB 1, 251-253)

Le scuole pubbliche di Giovanni erano un distaccamento dell'università di Torino. Quando nel 1831 vi si iscrisse, esse erano situate in un insieme di costruzioni quasi sulla centralissima via Maestra, oggi via Vittorio, numero 45 interno. I locali della scuola non erano in un unico palazzo, e quelli che vediamo nella foto erano nel cortile civile. Due aule a pian terreno e due al primo piano erano adibite alla classe sesta (ultima delle elementari) e alla quinta, quarta e grammatica di latinità. Oggi la chiameremmo ginnasio inferiore. Giovanni, benché sedicenne, venne assegnato all'ultima elementare. Durante il primo anno fu oggetto di derisione per la sua età e di meraviglia per il suo ingegno. A gennaio del 1832 passa in prima ginnasio; a marzo in seconda; alla fine dell'anno è promosso in terza. (Episodio del Cornelio Nepote con il prof Cima MB 1, 251-253) -

Durante i primi due anni dei suoi studi a Chieri, Giovanni alloggiò nella casa Marchisio, dove la vedova Matta aveva aperto una pensione. Mancando i soldi, mamma Margherita pagava parte della pensione con prodotti dei campi: cereali, vino, farina... I piccoli servizi, le ripetizioni al tìglio della padrona e l'influsso benefico che ebbe sopra di lui, saldarono il conto per tutto quell'anno (et MB 1, 246; 250).

Durante i primi due anni dei suoi studi a Chieri, Giovanni alloggiò nella casa Marchisio, dove la vedova Matta aveva aperto una pensione. Mancando i soldi, mamma Margherita pagava parte della pensione con prodotti dei campi: cereali, vino, farina... I piccoli servizi, le ripetizioni al tìglio della padrona e l'influsso benefico che ebbe sopra di lui, saldarono il conto per tutto quell'anno (et MB 1, 246; 250). -

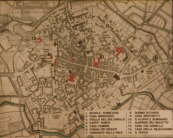

Giovanni si trattenne a Chieri ben 10 anni, e durante quel perìodo cambiò abitazione diverse volte. In questa mappa del 1855 vediamo segnati in rosso i posti dove abitò e che frequentò in quel periodo. I numeri e le didascalie al lato destro inferiore ne rendono facile la localizzazione. 1. Scuole pubbliche frequentate da Giovanni negli anni 1831-1835. 2. Casa Marchisio - pensione Matta (1831-33). 3. La stalla del signor Cavallo. 4. Caffè Pianta (1833-1834). 5. Casa del sarto Cumino (1834-1835). 6. Chiesa di Sant'Antonio, officiata dai Gesuiti. 7. Convento francescano La Pace. 8. Duomo di Chieri. 9. Casa Bertinetti dove Giovanni sostenne l'esame per la vestizione chiericale. 10. Chiesa di San Filippo e seminario. 11. Albergo del Muletto. 12. Casa del cav. Concila. 13. Casa della bilocazione 14. Il Tepice.

Giovanni si trattenne a Chieri ben 10 anni, e durante quel perìodo cambiò abitazione diverse volte. In questa mappa del 1855 vediamo segnati in rosso i posti dove abitò e che frequentò in quel periodo. I numeri e le didascalie al lato destro inferiore ne rendono facile la localizzazione. 1. Scuole pubbliche frequentate da Giovanni negli anni 1831-1835. 2. Casa Marchisio - pensione Matta (1831-33). 3. La stalla del signor Cavallo. 4. Caffè Pianta (1833-1834). 5. Casa del sarto Cumino (1834-1835). 6. Chiesa di Sant'Antonio, officiata dai Gesuiti. 7. Convento francescano La Pace. 8. Duomo di Chieri. 9. Casa Bertinetti dove Giovanni sostenne l'esame per la vestizione chiericale. 10. Chiesa di San Filippo e seminario. 11. Albergo del Muletto. 12. Casa del cav. Concila. 13. Casa della bilocazione 14. Il Tepice. -

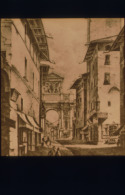

La buona mamma Margherita aveva affidato Giovanni alla compagnia dell'amico Filippello, al quale, cammin facendo, Giovanni aveva confidato: Vado a studiare perché voglio consacrare la mia vita per i ragazzi. Dopo due ore di cammino, giunti ad Arìgnano, sedettero per riposarsi. Ripreso il viaggio, e raggiunti da mamma Margherita, entrarono in Chieri percorrendo via Maestra nel tratto che qui vediamo. Si recarono alla pensione di Lucia Matta. La mamma disse a Lucia: Qui c'è mio figlio e qui c'è pensione; io ho fatto la mia parte, ora mio figlio farà la sua. E si salutarono (cf MB 1, 250). Questo tratto di via Maestra Giovanni la percorrerà ogni mattina per recarsi alle scuole pubbliche, e dal Seminario per andare al Duomo.

La buona mamma Margherita aveva affidato Giovanni alla compagnia dell'amico Filippello, al quale, cammin facendo, Giovanni aveva confidato: Vado a studiare perché voglio consacrare la mia vita per i ragazzi. Dopo due ore di cammino, giunti ad Arìgnano, sedettero per riposarsi. Ripreso il viaggio, e raggiunti da mamma Margherita, entrarono in Chieri percorrendo via Maestra nel tratto che qui vediamo. Si recarono alla pensione di Lucia Matta. La mamma disse a Lucia: Qui c'è mio figlio e qui c'è pensione; io ho fatto la mia parte, ora mio figlio farà la sua. E si salutarono (cf MB 1, 250). Questo tratto di via Maestra Giovanni la percorrerà ogni mattina per recarsi alle scuole pubbliche, e dal Seminario per andare al Duomo. -

Terminate le scuole primarie a Castelnuovo, mamma Margherita decise di inviare Giovanni a Chieri, l'industriosa cittadina a 12 km da Castelnuovo, sulla strada che porta a Torino. Lì avrebbe frequentato il ginnasio nella scuola pubblica chiamata Collegio reale. Così il 4 novembre 1831, col fagottino della biancherìa, un sacchetto di farina e uno di granoturco, madre e figlio partirono alla volta di Chieri (et MB 1,249). Colà attraversarono via Maestra per cercare un negozio in cui vendere le derrate.

Terminate le scuole primarie a Castelnuovo, mamma Margherita decise di inviare Giovanni a Chieri, l'industriosa cittadina a 12 km da Castelnuovo, sulla strada che porta a Torino. Lì avrebbe frequentato il ginnasio nella scuola pubblica chiamata Collegio reale. Così il 4 novembre 1831, col fagottino della biancherìa, un sacchetto di farina e uno di granoturco, madre e figlio partirono alla volta di Chieri (et MB 1,249). Colà attraversarono via Maestra per cercare un negozio in cui vendere le derrate. -

Dai Becchi a Valdocco Studente e seminarista a Chieri

Dai Becchi a Valdocco Studente e seminarista a Chieri -

A perenne ricordo della sua presenza e della sua attività, i concittadini di Castelnuovo eressero a Don Bosco questo bellissimo monumento raffigurante il santo che stringe a sé un giovane delle sue terre e un figlio delle missioni patagoniche. Il monumento, in marmo bianco di Carrara, è opera dello scultore Antonio Stuardi di Poirino. Inaugurato nel 1898, è il primo monumento eretto a Don Bosco. Sullo sfondo, in alto, il palazzo delle scuole elementari a lui dedicate, costruite sulla stessa area in cui sorgevano le scuole che aveva frequentato. Sempre in suo onore, nel 1934 Castelnuovo d'Asti cominciò ad essere chiamato Castel-nuovo Don Bosco.

A perenne ricordo della sua presenza e della sua attività, i concittadini di Castelnuovo eressero a Don Bosco questo bellissimo monumento raffigurante il santo che stringe a sé un giovane delle sue terre e un figlio delle missioni patagoniche. Il monumento, in marmo bianco di Carrara, è opera dello scultore Antonio Stuardi di Poirino. Inaugurato nel 1898, è il primo monumento eretto a Don Bosco. Sullo sfondo, in alto, il palazzo delle scuole elementari a lui dedicate, costruite sulla stessa area in cui sorgevano le scuole che aveva frequentato. Sempre in suo onore, nel 1934 Castelnuovo d'Asti cominciò ad essere chiamato Castel-nuovo Don Bosco. -

Prima di lasciare Castelnuovo, diamo uno sguardo alla chiesa della Madonna del Castello, che domina tutto il paese. Questo san-tuarietto era mèta di frequenti visite da parte di Giovanni. Vi si recava, solo o con gli amici, per pregare la Madre di Gesù, verso la quale sentì sempre quella profonda e filiale devozione che aveva appreso da mamma Margherita fin dalla più tenera età (cf MB 1,46; 221; 226...).

Prima di lasciare Castelnuovo, diamo uno sguardo alla chiesa della Madonna del Castello, che domina tutto il paese. Questo san-tuarietto era mèta di frequenti visite da parte di Giovanni. Vi si recava, solo o con gli amici, per pregare la Madre di Gesù, verso la quale sentì sempre quella profonda e filiale devozione che aveva appreso da mamma Margherita fin dalla più tenera età (cf MB 1,46; 221; 226...). -

Come predicatore Giovanni si era fatto un nome fin da chierico. A Cinzano e a Pecette aveva rivelato la sua straordinaria facilità di parola, offrendosi a fare il panegirico di san Bartolomeo quando all'improvviso era venuto meno il predicatore designato (cf MB 1,489-490). La medesima prontezza dimostrò il 24 agosto 1840 nella chiesa di san Bartolomeo a Castelnuovo, improvvisando la predica in onore del santo patrono.

Come predicatore Giovanni si era fatto un nome fin da chierico. A Cinzano e a Pecette aveva rivelato la sua straordinaria facilità di parola, offrendosi a fare il panegirico di san Bartolomeo quando all'improvviso era venuto meno il predicatore designato (cf MB 1,489-490). La medesima prontezza dimostrò il 24 agosto 1840 nella chiesa di san Bartolomeo a Castelnuovo, improvvisando la predica in onore del santo patrono. -

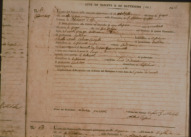

A conferma del suo servizio nella chiesa di Ca-stelnuovo come viceparroco rimangono tre attestati. Portano la firma di Don Bosco Giovanni, vicecurato. Il primo, datato il 27 giugno 1841, corrisponde a Luigi Adriano, di cui fu anche padrino. Il secondo avvenne il 6 settembre e il terzo il 22 settembre 1841.

A conferma del suo servizio nella chiesa di Ca-stelnuovo come viceparroco rimangono tre attestati. Portano la firma di Don Bosco Giovanni, vicecurato. Il primo, datato il 27 giugno 1841, corrisponde a Luigi Adriano, di cui fu anche padrino. Il secondo avvenne il 6 settembre e il terzo il 22 settembre 1841. -

Il registro dei battesimi, che si conserva nella canonica, è un grosso libro rilegato, di formato cm 30 x 47 con carta di colore paglierino. Eccolo aperto alla pagina in cui è registrato il battesimo di Giovanni: Bosco Giovanni Melchiorre, figlio di Francesco Luigi e di Margherita Occhiena in Bosco; nato ieri sera e solennemente battezzato questa sera dal rev.do Don Giuseppe Festa, Vicario. Padrini furono Melchiorre Occhiena di Capriglio e Maddalena Bosco vedova di Secondo Occhiena di questo luogo. Il numero dei battezzati nel 1815 è di 63.

Il registro dei battesimi, che si conserva nella canonica, è un grosso libro rilegato, di formato cm 30 x 47 con carta di colore paglierino. Eccolo aperto alla pagina in cui è registrato il battesimo di Giovanni: Bosco Giovanni Melchiorre, figlio di Francesco Luigi e di Margherita Occhiena in Bosco; nato ieri sera e solennemente battezzato questa sera dal rev.do Don Giuseppe Festa, Vicario. Padrini furono Melchiorre Occhiena di Capriglio e Maddalena Bosco vedova di Secondo Occhiena di questo luogo. Il numero dei battezzati nel 1815 è di 63. -

Questa vasca a forma di conchiglia è quella in cui Giovanni fu battezzato il 17 agosto 1815 (cf MB 1, 31). Si trovava nel battistero a sinistra entrando nella chiesa parrocchiale. Nel 1870 ne fu rimossa per restauri. Ora fa parte del piccolo museo allestito nella villa di Sebastiano Filippello, a Castelnuovo.

Questa vasca a forma di conchiglia è quella in cui Giovanni fu battezzato il 17 agosto 1815 (cf MB 1, 31). Si trovava nel battistero a sinistra entrando nella chiesa parrocchiale. Nel 1870 ne fu rimossa per restauri. Ora fa parte del piccolo museo allestito nella villa di Sebastiano Filippello, a Castelnuovo. -

E 25 ottobre 1835, nella sua chiesa parrocchiale ricevette l'abito talare dalle mani del nuovo parroco Don Cinzano (cf MB 1, 369). A questo medesimo altare il 10 giugno 1841, solennità del Corpo del Signore (cf MB 1,521), celebrò la Messa (la quinta dopo l'ordinazione) tra l'esultanza dei fedeli, tra cui molti giovani e amici dei dintorni. Rimase poi per circa cinque mesi al servizio di questa chiesa esercitandovi il compito di viceparroco. Molto apprezzata era la sua predicazione profonda e persuasiva.

E 25 ottobre 1835, nella sua chiesa parrocchiale ricevette l'abito talare dalle mani del nuovo parroco Don Cinzano (cf MB 1, 369). A questo medesimo altare il 10 giugno 1841, solennità del Corpo del Signore (cf MB 1,521), celebrò la Messa (la quinta dopo l'ordinazione) tra l'esultanza dei fedeli, tra cui molti giovani e amici dei dintorni. Rimase poi per circa cinque mesi al servizio di questa chiesa esercitandovi il compito di viceparroco. Molto apprezzata era la sua predicazione profonda e persuasiva. -

La chiesa parrocchiale di Castelnuovo fu sempre cara a Giovanni. La sentiva come la sua chiesa. In essa partecipò da piccolo alla Messa festiva in compagnia della mamma, e il 26 marzo 1826, giorno di Pasqua, fece la sua prima Comunione (cf MB 1, 173-174).

La chiesa parrocchiale di Castelnuovo fu sempre cara a Giovanni. La sentiva come la sua chiesa. In essa partecipò da piccolo alla Messa festiva in compagnia della mamma, e il 26 marzo 1826, giorno di Pasqua, fece la sua prima Comunione (cf MB 1, 173-174). -

Il 22 settembre 1833 registrò un avvenimento importante: il piissimo Giuseppe Cafasso celebrava la sua prima Messa tra la gioia di tutti i compaesani. Nel baciare la mano al neo sacerdote, Giovanni Bosco si sentì aprire il cuore alla speranza (cf MB 1, 280).

Il 22 settembre 1833 registrò un avvenimento importante: il piissimo Giuseppe Cafasso celebrava la sua prima Messa tra la gioia di tutti i compaesani. Nel baciare la mano al neo sacerdote, Giovanni Bosco si sentì aprire il cuore alla speranza (cf MB 1, 280). -

Castelnuovo possiede una bella chiesa parrocchiale dedicata a sant'Andrea, riccamente affrescata e dipinta. L'ampio piazzale era allora il centro della vita sociale del paese. Qui Giovanni Bosco si fece amico di molti ragazzi, che radunava per i giochi e per il catechismo. Qui, addolorato per la difficoltà ad avvicinare il suo parroco, concepì il proposito di essere prete per i giovani. (In questa medesima parrocchia, l'8 aprile del 1849 fece la prima Comunione all'età di 7 anni appena, e il 13 aprile del 1853 ricevette la Cresima Domenico Savio, che diverrà più tardi l'allievo santo di Don Bosco).

Castelnuovo possiede una bella chiesa parrocchiale dedicata a sant'Andrea, riccamente affrescata e dipinta. L'ampio piazzale era allora il centro della vita sociale del paese. Qui Giovanni Bosco si fece amico di molti ragazzi, che radunava per i giochi e per il catechismo. Qui, addolorato per la difficoltà ad avvicinare il suo parroco, concepì il proposito di essere prete per i giovani. (In questa medesima parrocchia, l'8 aprile del 1849 fece la prima Comunione all'età di 7 anni appena, e il 13 aprile del 1853 ricevette la Cresima Domenico Savio, che diverrà più tardi l'allievo santo di Don Bosco). -

Da questa antica torre le campane della parrocchia scandivano le ore liete e tristi per gli abitanti delle colline e delle borgate. Invitavano alla Messa, al vespro della domenica e alla catechesi popolare del parroco, che spiegava i fatti dell'Antico Testamento e del Vangelo, i parrocchiani imparavano una vita cristiana semplice ma solida. Queste campane suonarono per la sepoltura di Francesco, il papà di Giovanni, il 12 maggio 1817. Nel 1841 squillarono festose per la prima Messa di Don Bosco. E la domenica di Pasqua del 1934 si unirono alle campane di San Pietro per annunciare al mondo la lieta notizia: il Papa ha dichiarato santo il nostro concittadino Giovanni Bosco.

Da questa antica torre le campane della parrocchia scandivano le ore liete e tristi per gli abitanti delle colline e delle borgate. Invitavano alla Messa, al vespro della domenica e alla catechesi popolare del parroco, che spiegava i fatti dell'Antico Testamento e del Vangelo, i parrocchiani imparavano una vita cristiana semplice ma solida. Queste campane suonarono per la sepoltura di Francesco, il papà di Giovanni, il 12 maggio 1817. Nel 1841 squillarono festose per la prima Messa di Don Bosco. E la domenica di Pasqua del 1934 si unirono alle campane di San Pietro per annunciare al mondo la lieta notizia: il Papa ha dichiarato santo il nostro concittadino Giovanni Bosco.