Items

-

Torino volle emulare Roma, per celebrare la santità del suo prete più famoso. L'8 aprile del 1934 fu giornata di pioggia, ma in città non si vide mai mente di più grandioso. La processione, voluta ad ogni costo dalla folla raccolta in 18 punti di concentramento, fu una stupenda dimostrazione di amore per Don Bosco e una testimonianza corale che le opere di Dio danno sempre grandi frutti quando trovano mani disponibili a realizzarle e terreno fertile ad alimentarle.

Torino volle emulare Roma, per celebrare la santità del suo prete più famoso. L'8 aprile del 1934 fu giornata di pioggia, ma in città non si vide mai mente di più grandioso. La processione, voluta ad ogni costo dalla folla raccolta in 18 punti di concentramento, fu una stupenda dimostrazione di amore per Don Bosco e una testimonianza corale che le opere di Dio danno sempre grandi frutti quando trovano mani disponibili a realizzarle e terreno fertile ad alimentarle. -

La gloria del nuovo santo è una sintesi della sua missione e della sua opera: portare tutti ai piedi del Cristo risorto. Una giornata eccezionale, che anche la stampa vaticana sottolinea, perché mai si era assistito ad una canonizzazione in un contesto così significativo e in un ambiente di gioia così straordinario.

La gloria del nuovo santo è una sintesi della sua missione e della sua opera: portare tutti ai piedi del Cristo risorto. Una giornata eccezionale, che anche la stampa vaticana sottolinea, perché mai si era assistito ad una canonizzazione in un contesto così significativo e in un ambiente di gioia così straordinario. -

La canonizzazione di Don Bosco fu voluta da Pio XI in una data e in un'occasione tutta particolare: domenica di Pasqua, chiusura dell'Anno Santo per il 19° centenario della nostra redenzione. Era il 1° aprile 1934. La canonizzazione viene salutata da un immenso grido di entusiasmo e di gioia giovanile.

La canonizzazione di Don Bosco fu voluta da Pio XI in una data e in un'occasione tutta particolare: domenica di Pasqua, chiusura dell'Anno Santo per il 19° centenario della nostra redenzione. Era il 1° aprile 1934. La canonizzazione viene salutata da un immenso grido di entusiasmo e di gioia giovanile. -

La gente applaude e grida: Don Bosco, Don Bosco, e ad ogni passaggio c'è un gruppo che intona per un'ennesima volta il ritornello Don Bosco Ritorna. Gli oratori festivi e le case salesiane sono rappresentati in massa e danno l'idea mondiale dell'opera di Don Bosco. L'ingresso dell'urna in Piazza Maria Ausiliatrice è salutato dalle campane della Basilica e da tutte le campane delle Chiese di Torino. Trasportata a spalle da un gruppo di sacerdoti, la salma entra finalmente nella pace della basilica.

La gente applaude e grida: Don Bosco, Don Bosco, e ad ogni passaggio c'è un gruppo che intona per un'ennesima volta il ritornello Don Bosco Ritorna. Gli oratori festivi e le case salesiane sono rappresentati in massa e danno l'idea mondiale dell'opera di Don Bosco. L'ingresso dell'urna in Piazza Maria Ausiliatrice è salutato dalle campane della Basilica e da tutte le campane delle Chiese di Torino. Trasportata a spalle da un gruppo di sacerdoti, la salma entra finalmente nella pace della basilica. -

L'imponenza della manifestazione si può cogliere in questo passaggio del corteo in piazza Vittorio, una delle piazze più grandi dell'Europa di allora. Il gruppo molto folto delle autorità religiose e civili quasi scompare in mezzo alla marea di folla; ed è ancora folla, quando l'urna raggiunge la piazza della basilica, attesa dall'aristocrazia cittadina e dai rappresentanti del governo.

L'imponenza della manifestazione si può cogliere in questo passaggio del corteo in piazza Vittorio, una delle piazze più grandi dell'Europa di allora. Il gruppo molto folto delle autorità religiose e civili quasi scompare in mezzo alla marea di folla; ed è ancora folla, quando l'urna raggiunge la piazza della basilica, attesa dall'aristocrazia cittadina e dai rappresentanti del governo. -

Il 9 giugno 1929 Don Bosco viene trasferito da Valsalice a Valdocco nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Tutta Torino si è riversata nelle vie a salutarlo e a venerarlo. Il corteo ripropone fasti ormai sconosciuti anche alla città monarchica: l'urna di cristallo, incorporata in un'artistica struttura di legno, troneggia su un carro addobbato e scortato dagli ex-allievi salesiani. In questo modo Don Bosco ritorna a Valdocco.

Il 9 giugno 1929 Don Bosco viene trasferito da Valsalice a Valdocco nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Tutta Torino si è riversata nelle vie a salutarlo e a venerarlo. Il corteo ripropone fasti ormai sconosciuti anche alla città monarchica: l'urna di cristallo, incorporata in un'artistica struttura di legno, troneggia su un carro addobbato e scortato dagli ex-allievi salesiani. In questo modo Don Bosco ritorna a Valdocco. -

2 giugno 1929: Pio XI proclama Don Bosco beato. Quattro giorni dopo un'equipe medica dell'Università di Torino procede alla composizione della salma: il Prof. Canuto eseguì le operazioni necessarie per la sua conservazione; lo scultore Gaetano Cellini modellò sul volto e sulle mani di Don Bosco maschere di cera, che furono dipinte dal Prof. Cussetti. La salma fu rivestita di paramenti sacri. Adagiata su un lettino cremisi, preziosamente ornato, fu collocata all'interno di un'urna di cristallo.

2 giugno 1929: Pio XI proclama Don Bosco beato. Quattro giorni dopo un'equipe medica dell'Università di Torino procede alla composizione della salma: il Prof. Canuto eseguì le operazioni necessarie per la sua conservazione; lo scultore Gaetano Cellini modellò sul volto e sulle mani di Don Bosco maschere di cera, che furono dipinte dal Prof. Cussetti. La salma fu rivestita di paramenti sacri. Adagiata su un lettino cremisi, preziosamente ornato, fu collocata all'interno di un'urna di cristallo. -

Il 16 maggio 1929 la salma di Don Bosco fu riesumata. Autorità religiose e civili, Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice furono presenti in grande numero. Lo stesso sindaco di Torino, Paolo Thaon de Revel, volle rendere omaggio all'illustre concittadino. Il giorno seguente fu fatta la ricognizione medico-legale e i resti mortali di Don Bosco risultarono perfettamente conservati. L'avvenimento mise in moto la simpatia e la venerazione dei moltissimi amici di Don Bosco, che volevano vedere e sapere, e fu difficile far fronte alla ressa che si era creata, per il grande concorso di popolo.

Il 16 maggio 1929 la salma di Don Bosco fu riesumata. Autorità religiose e civili, Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice furono presenti in grande numero. Lo stesso sindaco di Torino, Paolo Thaon de Revel, volle rendere omaggio all'illustre concittadino. Il giorno seguente fu fatta la ricognizione medico-legale e i resti mortali di Don Bosco risultarono perfettamente conservati. L'avvenimento mise in moto la simpatia e la venerazione dei moltissimi amici di Don Bosco, che volevano vedere e sapere, e fu difficile far fronte alla ressa che si era creata, per il grande concorso di popolo. -

La tomba di Don Bosco non potè essere collocata nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Una legge severissima lo vietava. Fu anche difficile ottenere uno speciale permesso per inumare la salma a Valsalice, sulla collina torinese, all'interno di un collegio divenuto studentato di chierici salesiani. Il trasferimento della salma e la preparazione della tomba dovettero essere fatti, comunque, in segreto. Il 4 febbraio il primo successore di Don Bosco, Don Michele Rua, potè finalmente accompagnare il feretro nella dimora provvisoria di Valsalice. L'anno seguente, sulla tomba, venne eretta questa cappella.

La tomba di Don Bosco non potè essere collocata nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Una legge severissima lo vietava. Fu anche difficile ottenere uno speciale permesso per inumare la salma a Valsalice, sulla collina torinese, all'interno di un collegio divenuto studentato di chierici salesiani. Il trasferimento della salma e la preparazione della tomba dovettero essere fatti, comunque, in segreto. Il 4 febbraio il primo successore di Don Bosco, Don Michele Rua, potè finalmente accompagnare il feretro nella dimora provvisoria di Valsalice. L'anno seguente, sulla tomba, venne eretta questa cappella. -

I funerali furono celebrati il 2 febbraio. Secondo stime, difficili da valutare, pare abbiano presenziato dalle cento alle duecento mila persone. Di sicuro l'imponenza del corteo, più che a un funerale, fece pensare a un trionfo. Una sorpresa per tutti, anche se l'apostolo dei giovani e il padre del popolo era molto conosciuto e universalmente stimato.

I funerali furono celebrati il 2 febbraio. Secondo stime, difficili da valutare, pare abbiano presenziato dalle cento alle duecento mila persone. Di sicuro l'imponenza del corteo, più che a un funerale, fece pensare a un trionfo. Una sorpresa per tutti, anche se l'apostolo dei giovani e il padre del popolo era molto conosciuto e universalmente stimato. -

Una semphce bara di noce accoglie la sua salma, dopo che una marea di persone, di ogni ceto e condizione, le aveva reso omaggio con infinita venerazione. Per 41 anni, fino aha sua beatificazione, il corpo di Don Bosco riposerà in questa modesta cassa, oggi conservata nel Museo Don Bosco a Torino-Valdocco.

Una semphce bara di noce accoglie la sua salma, dopo che una marea di persone, di ogni ceto e condizione, le aveva reso omaggio con infinita venerazione. Per 41 anni, fino aha sua beatificazione, il corpo di Don Bosco riposerà in questa modesta cassa, oggi conservata nel Museo Don Bosco a Torino-Valdocco. -

Don Bosco è morto il 31 gennaio 1888 a 72 anni di età. Le ultime fasi deha sua malattia erano state seguite con molta partecipazione dai ragazzi dell'Oratorio, alcuni dei quali avevano offerto a Dio la loro vita. L'opinione pubblica, informata con edizioni straordinarie dei quotidiani torinesi, sottolineò l'evento con commozione e rispetto. Ma furono soprattutto i suoi ragazzi a sentirne la perdita. Ad essi, poco prima di spirare, volle lasciare questo semphce ricordo: Vi attendo tutti in paradiso.

Don Bosco è morto il 31 gennaio 1888 a 72 anni di età. Le ultime fasi deha sua malattia erano state seguite con molta partecipazione dai ragazzi dell'Oratorio, alcuni dei quali avevano offerto a Dio la loro vita. L'opinione pubblica, informata con edizioni straordinarie dei quotidiani torinesi, sottolineò l'evento con commozione e rispetto. Ma furono soprattutto i suoi ragazzi a sentirne la perdita. Ad essi, poco prima di spirare, volle lasciare questo semphce ricordo: Vi attendo tutti in paradiso. -

Lasciata Genova, dalla stazione ferroviaria di Serravalla Scrivia raggiunsero a piedi Mornese passando per Gavi. Li aveva invitati Don Pestarino, salesiano esterno, che intendeva presentare a Don Bosco il piccolo gruppo delle figlie dell'Immacolata. Don Bosco indirizzò loro calde e incoraggianti parole. Tra tutte la più affascinata fu Domenica Mazzarello, la futura confondatrice delle figlie di Maria Ausiliatrìce. Da quel giorno ella si mise totalmente nelle mani del santo. In una gita a Lerma il sacerdote genovese Giovanni Battista Lemoyne, conquistato dalla santità di Don Bosco, decise di lasciare tutto e di seguirlo. Otto giorni dopo lo raggiunse a Torino. Diventerà uno dei suoi migliori collaboratori e il suo più grande biografo. Dopo il 1864, queste straordinarie esperienze di vita comune e di stile educativo non furono più ripetute. Restano nella memoria della Congregazione Salesiana come una testimonianza deha santità di Don Bosco.

Lasciata Genova, dalla stazione ferroviaria di Serravalla Scrivia raggiunsero a piedi Mornese passando per Gavi. Li aveva invitati Don Pestarino, salesiano esterno, che intendeva presentare a Don Bosco il piccolo gruppo delle figlie dell'Immacolata. Don Bosco indirizzò loro calde e incoraggianti parole. Tra tutte la più affascinata fu Domenica Mazzarello, la futura confondatrice delle figlie di Maria Ausiliatrìce. Da quel giorno ella si mise totalmente nelle mani del santo. In una gita a Lerma il sacerdote genovese Giovanni Battista Lemoyne, conquistato dalla santità di Don Bosco, decise di lasciare tutto e di seguirlo. Otto giorni dopo lo raggiunse a Torino. Diventerà uno dei suoi migliori collaboratori e il suo più grande biografo. Dopo il 1864, queste straordinarie esperienze di vita comune e di stile educativo non furono più ripetute. Restano nella memoria della Congregazione Salesiana come una testimonianza deha santità di Don Bosco. -

La passeggiata più lunga si effettuò nel 1864. Fu anche l'ultima: Don Bosco era ormai sempre più assorbito dal suo lavoro per poter continuare questa originale esperienza. A Genova, raggiunta in ferrovia, i ragazzi di Valdocco videro per la prima volta il mare. La visita al capoluogo ligure occupò tre intere giornate. Visitarono il porto, il faro, il celebre palazzo Doria e la famosa villa Pallavicini a Pegli.

La passeggiata più lunga si effettuò nel 1864. Fu anche l'ultima: Don Bosco era ormai sempre più assorbito dal suo lavoro per poter continuare questa originale esperienza. A Genova, raggiunta in ferrovia, i ragazzi di Valdocco videro per la prima volta il mare. La visita al capoluogo ligure occupò tre intere giornate. Visitarono il porto, il faro, il celebre palazzo Doria e la famosa villa Pallavicini a Pegli. -

Fra tutti gli insigni e illustri benefattori di Don Bosco, spiccano i conti Callori di Vignale, ai quali Don Bosco inviò ben 57 lettere. In questo castello i ragazzi dell'Oratorio trascorsero sei indimenticabili giornate nell'ottobre 1862. La festa del Sacro Cuore di Maria fu il punto culminante per tutti, sia in senso religioso che folcloristico. La grande chiesa era affollatissima. Da tutti era attesa la predica di Don Bosco, che commosse fino alle lacrime il parroco Don Sereno. A sera fuochi di artificio e ascensione di palloni. Don Bosco, alla buona notte, annunciò che un giovane sarebbe morto all'Oratorio di Torino. La notizia non turbò affatto l'atmosfera gioiosa della festa: i ragazzi di Don Bosco a queste profezie erano abituati.

Fra tutti gli insigni e illustri benefattori di Don Bosco, spiccano i conti Callori di Vignale, ai quali Don Bosco inviò ben 57 lettere. In questo castello i ragazzi dell'Oratorio trascorsero sei indimenticabili giornate nell'ottobre 1862. La festa del Sacro Cuore di Maria fu il punto culminante per tutti, sia in senso religioso che folcloristico. La grande chiesa era affollatissima. Da tutti era attesa la predica di Don Bosco, che commosse fino alle lacrime il parroco Don Sereno. A sera fuochi di artificio e ascensione di palloni. Don Bosco, alla buona notte, annunciò che un giovane sarebbe morto all'Oratorio di Torino. La notizia non turbò affatto l'atmosfera gioiosa della festa: i ragazzi di Don Bosco a queste profezie erano abituati. -

Montemagno è un paese rurale dall'aria nobile. Oltre al maestoso castello, è caratteristica la chiesa parrocchiale, nella quale Don Bosco predicò più volte, sia in occasione del triduo dell'Assunta che in quello deUa Natività di Maria. Nel 1864, dopo tre mesi di aspra siccità, le sue preghiere unite a quelle del popolo ottennero il miracolo di un'improvvisa e abbondante pioggia ristoratrìce.

Montemagno è un paese rurale dall'aria nobile. Oltre al maestoso castello, è caratteristica la chiesa parrocchiale, nella quale Don Bosco predicò più volte, sia in occasione del triduo dell'Assunta che in quello deUa Natività di Maria. Nel 1864, dopo tre mesi di aspra siccità, le sue preghiere unite a quelle del popolo ottennero il miracolo di un'improvvisa e abbondante pioggia ristoratrìce. -

Seconda tappa fu Montemagno, dove risiedevano i marchesi Fassati, attivissimi cooperatori salesiani. Riconoscente per i loro continui aiuti, Don Bosco ritornerà spesso e volentieri nella loro casa di villeggiatura. Nei pressi del santuario della Madonna di Valutò, stava giocando un ragazzo dai capelli rossi, scalzo e senza giacca. Partì di scatto quando sentì la banda, salì in paese e, a furia di gomitate, si piantò davanti a Don Bosco, che lo catturò immediatamente. Era Luigi Lasagna; entrato all'Oratorio, si fece salesiano e divenne missionario e vescovo in America Latina.

Seconda tappa fu Montemagno, dove risiedevano i marchesi Fassati, attivissimi cooperatori salesiani. Riconoscente per i loro continui aiuti, Don Bosco ritornerà spesso e volentieri nella loro casa di villeggiatura. Nei pressi del santuario della Madonna di Valutò, stava giocando un ragazzo dai capelli rossi, scalzo e senza giacca. Partì di scatto quando sentì la banda, salì in paese e, a furia di gomitate, si piantò davanti a Don Bosco, che lo catturò immediatamente. Era Luigi Lasagna; entrato all'Oratorio, si fece salesiano e divenne missionario e vescovo in America Latina. -

Nel 1862, si partì da Villa San Secondo nel pieno del mezzogiorno: l'aria era infuocata, e i ragazzi camminavano stancamente alla ricerca di una fonte fresca. Invece si imbatterono in una fontana solforosa che battezzarono della puzza. E finalmente raggiunsero Calliano. Il parroco, Don Sereno, accolse Don Bosco e i suoi birichini nella sua canonica, che aveva appena terminato di costruire: fu un'inaugurazione davvero originale. Nel cortile della casa, sui carri agricoli fu allestito il palco e fu rappresentata la farsa: Le consulte ridicole. Si fece entrare anche il personaggio Gianduia, e per Gianduia la gente si sbellicò dalle risa.

Nel 1862, si partì da Villa San Secondo nel pieno del mezzogiorno: l'aria era infuocata, e i ragazzi camminavano stancamente alla ricerca di una fonte fresca. Invece si imbatterono in una fontana solforosa che battezzarono della puzza. E finalmente raggiunsero Calliano. Il parroco, Don Sereno, accolse Don Bosco e i suoi birichini nella sua canonica, che aveva appena terminato di costruire: fu un'inaugurazione davvero originale. Nel cortile della casa, sui carri agricoli fu allestito il palco e fu rappresentata la farsa: Le consulte ridicole. Si fece entrare anche il personaggio Gianduia, e per Gianduia la gente si sbellicò dalle risa. -

Uno degli aspetti più romantici di queste passeggiate era costituito dalla visita a qualche castello. Le nobili famiglie, sostenitrici dell'Opera di Don Bosco, si ritenevano onorate di ospitare la sua vivacissima brigata nelle vetuste dimore dei loro avi. Ecco la torre di Lu e il castello di Canterano, due dei tanti monumenti visitati.

Uno degli aspetti più romantici di queste passeggiate era costituito dalla visita a qualche castello. Le nobili famiglie, sostenitrici dell'Opera di Don Bosco, si ritenevano onorate di ospitare la sua vivacissima brigata nelle vetuste dimore dei loro avi. Ecco la torre di Lu e il castello di Canterano, due dei tanti monumenti visitati. -

Ogni punto elevato dei colli monferrini, graziosi, feraci e salubri, è il centro d'un panorama dei più belli... Così appare Lu con la sua torre romanica. I ragazzi di Don Bosco raggiunsero questo paese il 14 ottobre 1861, nel pomeriggio. Saliti sulla torre salutarono la popolazione con un concerto bandistico. Lu darà alla Congregazione Salesiana numerose vocazioni, prima fra tutte Don Filippo Rinaldi, terzo successore di Don Bosco.

Ogni punto elevato dei colli monferrini, graziosi, feraci e salubri, è il centro d'un panorama dei più belli... Così appare Lu con la sua torre romanica. I ragazzi di Don Bosco raggiunsero questo paese il 14 ottobre 1861, nel pomeriggio. Saliti sulla torre salutarono la popolazione con un concerto bandistico. Lu darà alla Congregazione Salesiana numerose vocazioni, prima fra tutte Don Filippo Rinaldi, terzo successore di Don Bosco. -

Partiti da Casale toccarono San Germano, dove un'allegra bicchierata si trasformò in disastro per la rottura di una damigiana; poi attraversarono Occimiano, patria di quel grande missionario che fu Don Evasio Rabagliati, apostolo dei lebbrosi della Colombia. A Mirabello erano ad attenderli le autorità e la popolazione al gran completo. La famiglia Provera diede ospitalità ai 100 ragazzi per tre giorni. Trascorsero la festa della Maternità di Maria in un clima di grande entusiasmo. In questa occasione furono avviate con i Provera le trattative per la fondazione del primo collegio salesiano.

Partiti da Casale toccarono San Germano, dove un'allegra bicchierata si trasformò in disastro per la rottura di una damigiana; poi attraversarono Occimiano, patria di quel grande missionario che fu Don Evasio Rabagliati, apostolo dei lebbrosi della Colombia. A Mirabello erano ad attenderli le autorità e la popolazione al gran completo. La famiglia Provera diede ospitalità ai 100 ragazzi per tre giorni. Trascorsero la festa della Maternità di Maria in un clima di grande entusiasmo. In questa occasione furono avviate con i Provera le trattative per la fondazione del primo collegio salesiano. -

A Casale si fermarono il 10,11 e 12 ottobre. Monsignor Calabiana li portò a visitare i restauri del Duomo dedicato asant'Evasio, di stile romanico lombardo. Pregarono nella magnifica chiesa di san Filippo, e alla sera offrirono al vescovo e alla cittadinanza musica, canti e teatro. D Cagliero fece eseguire per la prima volta la sua romanza L'orfanello.

A Casale si fermarono il 10,11 e 12 ottobre. Monsignor Calabiana li portò a visitare i restauri del Duomo dedicato asant'Evasio, di stile romanico lombardo. Pregarono nella magnifica chiesa di san Filippo, e alla sera offrirono al vescovo e alla cittadinanza musica, canti e teatro. D Cagliero fece eseguire per la prima volta la sua romanza L'orfanello. -

La strada che da Crea, attraverso Ozzano, conduce a Casale, era in quella stagione percorsa da decine di carri, carichi di uva e di mattoni. I ragazzi furono costretti a camminare per tre ore in un polverone che mozzava il respiro, e così giunsero tardi a Casale, dove però monsignor Calabiana era ancora alzato per attenderli. Un grande amico di Don Bosco, che in quella occasione mise a disposizione dei ragazzi dell'Oratorio il Seminario.

La strada che da Crea, attraverso Ozzano, conduce a Casale, era in quella stagione percorsa da decine di carri, carichi di uva e di mattoni. I ragazzi furono costretti a camminare per tre ore in un polverone che mozzava il respiro, e così giunsero tardi a Casale, dove però monsignor Calabiana era ancora alzato per attenderli. Un grande amico di Don Bosco, che in quella occasione mise a disposizione dei ragazzi dell'Oratorio il Seminario. -

Il 9 ottobre 1861 si spinsero fino al Santuario di Crea in pellegrinaggio. Ebbero la possibilità di ammirare le numerose e originali cappelle. I frati Minori, dapprima intimoriti dal gran fracasso prodotto da quella turba, ma poi cordialissimi e accoglienti, trovarono il modo di sfamarli e ristorarli donando tutto ciò che avevano in dispensa.

Il 9 ottobre 1861 si spinsero fino al Santuario di Crea in pellegrinaggio. Ebbero la possibilità di ammirare le numerose e originali cappelle. I frati Minori, dapprima intimoriti dal gran fracasso prodotto da quella turba, ma poi cordialissimi e accoglienti, trovarono il modo di sfamarli e ristorarli donando tutto ciò che avevano in dispensa. -

Don Bosco e i suoi ragazzi furono particolarmente affezionati a Villa San Secondo e vi fissarono l'accampamento due volte.

Don Bosco e i suoi ragazzi furono particolarmente affezionati a Villa San Secondo e vi fissarono l'accampamento due volte. -

Dal 1859, le passeggiate cambiarono formula: invece di tornare ogni sera ai Becchi, i ragazzi facevano tappa e pernottavano in paesi diversi. E fu così che raggiunsero Canterano, dove il 3 ottobre del 1859 si esibirono in una recita farsesca, intitolata Gianduia; e poi Cortandone, Cortazzone e Montechiaro.

Dal 1859, le passeggiate cambiarono formula: invece di tornare ogni sera ai Becchi, i ragazzi facevano tappa e pernottavano in paesi diversi. E fu così che raggiunsero Canterano, dove il 3 ottobre del 1859 si esibirono in una recita farsesca, intitolata Gianduia; e poi Cortandone, Cortazzone e Montechiaro. -

Il piccolo cimitero di Mondonio, che conservava le spoglie di Domenico Savio era uno dei luoghi più cari. Accolti da papà Carlo Savio e da mamma Brigida, i ragazzi dell'Oratorio venivano qui ogni anno in pellegrinaggio, per pregare sulla tomba del loro caro amico.

Il piccolo cimitero di Mondonio, che conservava le spoglie di Domenico Savio era uno dei luoghi più cari. Accolti da papà Carlo Savio e da mamma Brigida, i ragazzi dell'Oratorio venivano qui ogni anno in pellegrinaggio, per pregare sulla tomba del loro caro amico. -

Questo antico olmo dal tronco incavato restò impresso nella memoria dei ragazzi. Un curioso ciabattino, infatti, lo aveva scelto come laboratorio. A tale scena don Cagliero si ispirerà nella composizione della romanza Il ciabattino. Nella diapositiva: l'olmo e un'antica illustrazione delle passeggiate.

Questo antico olmo dal tronco incavato restò impresso nella memoria dei ragazzi. Un curioso ciabattino, infatti, lo aveva scelto come laboratorio. A tale scena don Cagliero si ispirerà nella composizione della romanza Il ciabattino. Nella diapositiva: l'olmo e un'antica illustrazione delle passeggiate. -

Durante la passeggiata del 1861, i ragazzi dell'Oratorio furono ospiti, a Passerano, dei conti Radicati; a Primeglio dei marchesi Doando, che per loro fecero uccidere un vitello. Raggiunsero poi Montiglio e Montechiaro, per arrivare a Villa nella serata dell'8 ottobre. Di qui raggiunsero Castello Merli e Ponzano, un paese caro a Don Bosco, che nel 1841 vi si recò per salutare il suo antico maestro di scuola Don Lacqua.

Durante la passeggiata del 1861, i ragazzi dell'Oratorio furono ospiti, a Passerano, dei conti Radicati; a Primeglio dei marchesi Doando, che per loro fecero uccidere un vitello. Raggiunsero poi Montiglio e Montechiaro, per arrivare a Villa nella serata dell'8 ottobre. Di qui raggiunsero Castello Merli e Ponzano, un paese caro a Don Bosco, che nel 1841 vi si recò per salutare il suo antico maestro di scuola Don Lacqua. -

Di Alfiano, visitato nelle passeggiate del 1859 e del 1861, Don Bosco conservava ricordi particolarmente cari. Nella chiesa del paese si era cimentato nelle prime esperienze di predicatore quando, ancor chierico, vi era stato invitato per la festa del Rosario nel 1837 e per l'Assunta del 1838.

Di Alfiano, visitato nelle passeggiate del 1859 e del 1861, Don Bosco conservava ricordi particolarmente cari. Nella chiesa del paese si era cimentato nelle prime esperienze di predicatore quando, ancor chierico, vi era stato invitato per la festa del Rosario nel 1837 e per l'Assunta del 1838. -

Da Villa San Secondo ci si muoveva in ogni direzione: c'era solo l'imbarazzo della scelta, tanti erano i luoghi suggestivi da visitare. E così nel gergo dell'Oratorio il paese di Corsione diventerà sinonimo di benessere, tanto era generoso il parroco. A Cossombrato c'era ad accoglierli il conte Peletta, mentre il conte Pallio preparava per tutti, nel suo castello di Rinco, polenta e merluzzo. Altre tappe famose furono Alfiano e il castello di Frinco.

Da Villa San Secondo ci si muoveva in ogni direzione: c'era solo l'imbarazzo della scelta, tanti erano i luoghi suggestivi da visitare. E così nel gergo dell'Oratorio il paese di Corsione diventerà sinonimo di benessere, tanto era generoso il parroco. A Cossombrato c'era ad accoglierli il conte Peletta, mentre il conte Pallio preparava per tutti, nel suo castello di Rinco, polenta e merluzzo. Altre tappe famose furono Alfiano e il castello di Frinco. -

Il soggiorno a Villa San Secondo, per l'importanza che vi annetteva Don Bosco, fu uno dei più famosi delle passeggiate autunnali. Momento centrale era la festa della Madonna delle Grazie, venerata in questa cappella. La presenza dei giovani di Valdocco con la banda, la Messa cantata e il teatro, ma soprattutto il loro buon esempio, coinvolgevano l'intera popolazione.

Il soggiorno a Villa San Secondo, per l'importanza che vi annetteva Don Bosco, fu uno dei più famosi delle passeggiate autunnali. Momento centrale era la festa della Madonna delle Grazie, venerata in questa cappella. La presenza dei giovani di Valdocco con la banda, la Messa cantata e il teatro, ma soprattutto il loro buon esempio, coinvolgevano l'intera popolazione. -

Il paese di Albugnano si trova su uno dei colli più alti del Monferrato (m. 549), da cui si gode uno splendido panorama: la cerchia delle Alpi e la pianura piemontese-lombarda. Nei suoi dintorni abbiamo la storica e artistica abbazia di Vezzolano, mèta turistica anche per i giovani di Don Bosco.

Il paese di Albugnano si trova su uno dei colli più alti del Monferrato (m. 549), da cui si gode uno splendido panorama: la cerchia delle Alpi e la pianura piemontese-lombarda. Nei suoi dintorni abbiamo la storica e artistica abbazia di Vezzolano, mèta turistica anche per i giovani di Don Bosco. -

Parroci e nobili benefattori offrivano ai giovani ospitalità. Generalmente dormivano sui fienili o in stanzoni su uno strato di paglia. La prima mèta era sempre Castelnuo-vo, dove il teologo Cinzano preparava un'enorme polenta gialla con un succoso contorno di salsicce e generoso vino.

Parroci e nobili benefattori offrivano ai giovani ospitalità. Generalmente dormivano sui fienili o in stanzoni su uno strato di paglia. La prima mèta era sempre Castelnuo-vo, dove il teologo Cinzano preparava un'enorme polenta gialla con un succoso contorno di salsicce e generoso vino. -

I giorni successivi alla festa venivano impegnati in escursioni e visite sui colli monfer-rini. La giovanile comitiva entrava nei paesi al suono della banda e vi portava l'allegria del teatro e il buon esempio della pietà.

I giorni successivi alla festa venivano impegnati in escursioni e visite sui colli monfer-rini. La giovanile comitiva entrava nei paesi al suono della banda e vi portava l'allegria del teatro e il buon esempio della pietà. -

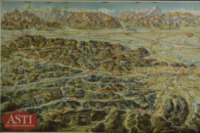

Le passeggiate autunnali furono una delle idee più originali scaturite dall'intuito pedagogico di Don Bosco e dal suo zelo pastorale. Egli era solito recarsi ogni anno ai Becchi la prima domenica di ottobre per la festa del Rosario. Dal 1850 in poi portò con sé anche un gruppo sempre più numeroso di ragazzi.

Le passeggiate autunnali furono una delle idee più originali scaturite dall'intuito pedagogico di Don Bosco e dal suo zelo pastorale. Egli era solito recarsi ogni anno ai Becchi la prima domenica di ottobre per la festa del Rosario. Dal 1850 in poi portò con sé anche un gruppo sempre più numeroso di ragazzi. -

La sua vita è diventata un esempio talmente significativo che la chiesa ha voluto proporlo all'attenzione di tutti i cristiani. Beatificata il 20 giugno 1951, la sua salma si venera nella Basilica di Maria Ausiliatrice, accanto a quella di Don Bosco.

La sua vita è diventata un esempio talmente significativo che la chiesa ha voluto proporlo all'attenzione di tutti i cristiani. Beatificata il 20 giugno 1951, la sua salma si venera nella Basilica di Maria Ausiliatrice, accanto a quella di Don Bosco. -

Il cuore nascosto dell'Istituto che cresce continuamente è una donna umile, dal volto contadino, ricca di finezza e di forza, di dolcezza e di determinazione.

Il cuore nascosto dell'Istituto che cresce continuamente è una donna umile, dal volto contadino, ricca di finezza e di forza, di dolcezza e di determinazione. -

Lo slancio apostolico cresce. Anche la Superiora Generale chiede di andare in missione. La seconda spedizione, composta da cinque suore, è guidata da sr. Angela Val-lese. Dall'Uruguay, all'Argentina, alla Terra del Fuoco l'impegno delle Figlie di Maria Ausiliatrice si moltiplica.

Lo slancio apostolico cresce. Anche la Superiora Generale chiede di andare in missione. La seconda spedizione, composta da cinque suore, è guidata da sr. Angela Val-lese. Dall'Uruguay, all'Argentina, alla Terra del Fuoco l'impegno delle Figlie di Maria Ausiliatrice si moltiplica. -

9 novembre 1877: una grande spedizione missionaria, formata da Salesiani e dalle prime missionarie Figlie di Maria Ausiliatrice viene ricevuta da Pio IX. Madre Mazzarello è presente accanto alle sue figlie e rimane molto colpita dalla paternità e dalla stima per Don Bosco espressa dal Pontefice. La prima destinazione missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice è l'Uruguay.

9 novembre 1877: una grande spedizione missionaria, formata da Salesiani e dalle prime missionarie Figlie di Maria Ausiliatrice viene ricevuta da Pio IX. Madre Mazzarello è presente accanto alle sue figlie e rimane molto colpita dalla paternità e dalla stima per Don Bosco espressa dal Pontefice. La prima destinazione missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice è l'Uruguay. -

Mornese si rivela presto un ambiente non adatto, stante la collocazione geografica, alle necessità di una casa madre religiosa. I conti Balbo consigliano a Don Bosco la soluzione ideale: l'acquisto dell'ex-convento della Madonna delle Grazie, a Nizza Monferrato. Dopo i lavori di restauro, la nuova casa diventa agibile e il 4 febbraio 1879 Maria Mazzarello riceve l'ordine di recarsi alla nuova sede. Per 50 anni, Nizza Monferrato sarà il centro propulsore dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, grazie all'azione materna e saggia di Madre Mazzarello.

Mornese si rivela presto un ambiente non adatto, stante la collocazione geografica, alle necessità di una casa madre religiosa. I conti Balbo consigliano a Don Bosco la soluzione ideale: l'acquisto dell'ex-convento della Madonna delle Grazie, a Nizza Monferrato. Dopo i lavori di restauro, la nuova casa diventa agibile e il 4 febbraio 1879 Maria Mazzarello riceve l'ordine di recarsi alla nuova sede. Per 50 anni, Nizza Monferrato sarà il centro propulsore dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, grazie all'azione materna e saggia di Madre Mazzarello. -

Due anni dopo, Don Bosco deciso ormai a dare alla nuova congregazione una struttura regolare e definitiva, raduna le suore, invoca assieme ad esse lo Spirito Santo e le invita a procedere all'elezione della superiora. Tutti i voti vanno a Maria Domenica Mazzarello, con la totale e soddisfatta approvazione di Don Bosco.

Due anni dopo, Don Bosco deciso ormai a dare alla nuova congregazione una struttura regolare e definitiva, raduna le suore, invoca assieme ad esse lo Spirito Santo e le invita a procedere all'elezione della superiora. Tutti i voti vanno a Maria Domenica Mazzarello, con la totale e soddisfatta approvazione di Don Bosco. -

L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nasce ufficialmente il 5 agosto 1872, nel collegio di Mornese. Trovata la donna forte che serviva alla sua opera, Don Bosco le affida la guida del gruppo. Maria Mazzarello accetta pensando ad un incarico provvisorio e chiede a Don Bosco di mandare in fretta la superiora.

L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nasce ufficialmente il 5 agosto 1872, nel collegio di Mornese. Trovata la donna forte che serviva alla sua opera, Don Bosco le affida la guida del gruppo. Maria Mazzarello accetta pensando ad un incarico provvisorio e chiede a Don Bosco di mandare in fretta la superiora. -

Questa casa, che stava sorgendo col concorso universale della popolazione del paese di Mornese, doveva essere un collegio salesiano destinato all'educazione dei ragazzi. Ma a costruzione finita, Don Bosco decide di insediarvi le figlie dell'Immacolata, con a capo Maria Mazzarello. Sarà la prima Casa Madre della seconda famiglia salesiana.

Questa casa, che stava sorgendo col concorso universale della popolazione del paese di Mornese, doveva essere un collegio salesiano destinato all'educazione dei ragazzi. Ma a costruzione finita, Don Bosco decide di insediarvi le figlie dell'Immacolata, con a capo Maria Mazzarello. Sarà la prima Casa Madre della seconda famiglia salesiana. -

Il primo incontro di Don Bosco con Maria Mazzarello risale al 1864: è subito profonda sintonia di spirito. Le parole del prete torinese alle Figlie dell'Immacolata, ma anche quelle rivolte alla gente, scatenano nell'animo di Maria Mazzarello un tumulto di sensazioni e di interessi: vorrebbe che non la smettesse mai di parlare.

Il primo incontro di Don Bosco con Maria Mazzarello risale al 1864: è subito profonda sintonia di spirito. Le parole del prete torinese alle Figlie dell'Immacolata, ma anche quelle rivolte alla gente, scatenano nell'animo di Maria Mazzarello un tumulto di sensazioni e di interessi: vorrebbe che non la smettesse mai di parlare. -

La chiesa parrocchiale di Mornese ha storie molto interessanti da raccontare: per tanti anni ha visto Maria Mazzarello arrivare al mattino presto per assistere alla messa; ha ascoltato la sua promessa di verginità, fatta a quindici anni; ha vegliato su di lei quando, arrivata troppo presto, attendeva sul sagrato lo spalancarsi della porta.

La chiesa parrocchiale di Mornese ha storie molto interessanti da raccontare: per tanti anni ha visto Maria Mazzarello arrivare al mattino presto per assistere alla messa; ha ascoltato la sua promessa di verginità, fatta a quindici anni; ha vegliato su di lei quando, arrivata troppo presto, attendeva sul sagrato lo spalancarsi della porta. -

Il frutto più bello di questa terra si chiama Maria Domenica Mazzarello, nata in questa casa, nella frazione dei Mazzarelli, il 9 maggio 1837. Prima di sette figli, Maria Domenica entra a far parte della Pia Unione delle figlie dell'Immacolata, un gruppo di ragazze impegnate, che diventerà il nucleo costitutivo dell'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrìce.

Il frutto più bello di questa terra si chiama Maria Domenica Mazzarello, nata in questa casa, nella frazione dei Mazzarelli, il 9 maggio 1837. Prima di sette figli, Maria Domenica entra a far parte della Pia Unione delle figlie dell'Immacolata, un gruppo di ragazze impegnate, che diventerà il nucleo costitutivo dell'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrìce. -

Mornese, centro agricolo dell'Alessandrino, di orìgine medioevale. Un paese come tanti, se nella sua storia non fosse entrata la personalità di Don Bosco e l'allegrìa dei suoi ragazzi, che ne fecero la méta di una memorabile scampagnata, nel 1864. La gente di Mornese — lo afferma Don Bosco stesso — aveva due sole passioni: il lavoro e la fede.

Mornese, centro agricolo dell'Alessandrino, di orìgine medioevale. Un paese come tanti, se nella sua storia non fosse entrata la personalità di Don Bosco e l'allegrìa dei suoi ragazzi, che ne fecero la méta di una memorabile scampagnata, nel 1864. La gente di Mornese — lo afferma Don Bosco stesso — aveva due sole passioni: il lavoro e la fede. -

L'amicizia di Achille Ratti con Don Bosco risaliva al 1883, anno in cui egli era venuto a Torino per visitare l'opera salesiana. Cordialità e simpatia nacquero subito tra l'anziano educatore e il giovane prete. Fu proprio Achille Ratti, divenuto Papa Pio XI, a beatificare e a canonizzare Don Bosco.

L'amicizia di Achille Ratti con Don Bosco risaliva al 1883, anno in cui egli era venuto a Torino per visitare l'opera salesiana. Cordialità e simpatia nacquero subito tra l'anziano educatore e il giovane prete. Fu proprio Achille Ratti, divenuto Papa Pio XI, a beatificare e a canonizzare Don Bosco. -

Entrato a 14 anni all'Oratorio (siamo nel 1886), Luigi Orione rimase subito affascinato da Don Bosco e ottenne il privilegio di confessarsi da lui, ormai allo stremo delle forze. Un incontro determinante. Divenuto sacerdote e, a sua volta, fondatore di una Congregazione, Luigi Orione è stato proclamato beato dalla Chiesa, e avviato agli onori degli altari.

Entrato a 14 anni all'Oratorio (siamo nel 1886), Luigi Orione rimase subito affascinato da Don Bosco e ottenne il privilegio di confessarsi da lui, ormai allo stremo delle forze. Un incontro determinante. Divenuto sacerdote e, a sua volta, fondatore di una Congregazione, Luigi Orione è stato proclamato beato dalla Chiesa, e avviato agli onori degli altari. -

Il teologo Leonardo Murialdo nato a Torino nel 1828, contemporaneo e grande amico di Don Bosco, divenne suo stretto collaboratore e aiutante negli oratori per molti anni. Nominato da Don Bosco direttore dell'Oratorio di san Luigi, a Porta Nuova, ne fece un modello di centro giovanile. Nel 1873 fondò a sua volta la Congregazione di san Giuseppe per il servizio ai giovani. Fu canonizzato il 3 maggio 1970.

Il teologo Leonardo Murialdo nato a Torino nel 1828, contemporaneo e grande amico di Don Bosco, divenne suo stretto collaboratore e aiutante negli oratori per molti anni. Nominato da Don Bosco direttore dell'Oratorio di san Luigi, a Porta Nuova, ne fece un modello di centro giovanile. Nel 1873 fondò a sua volta la Congregazione di san Giuseppe per il servizio ai giovani. Fu canonizzato il 3 maggio 1970. -

Dopo cent'anni, Torino ebbe nuovamente un cardinale nella persona di monsignor Gaetano Alimonda. La bontà del cardinale — scrisse Don Ceria — fu per Don Bosco un provvidenziale conforto negli ultimi quattro anni della sua vita. Durante l'ultima malattia del santo, il cardinale faceva persino anticamera pur di vederlo e abbracciarlo. Don Bosco ebbe modo di dirgli: Le raccomando la mia Congregazione. Sia il protettore dei Salesiani....

Dopo cent'anni, Torino ebbe nuovamente un cardinale nella persona di monsignor Gaetano Alimonda. La bontà del cardinale — scrisse Don Ceria — fu per Don Bosco un provvidenziale conforto negli ultimi quattro anni della sua vita. Durante l'ultima malattia del santo, il cardinale faceva persino anticamera pur di vederlo e abbracciarlo. Don Bosco ebbe modo di dirgli: Le raccomando la mia Congregazione. Sia il protettore dei Salesiani.... -

Il canonico Giuseppe Sarto, poi papa Pio X, conobbe l'opera di Don Bosco nel 1875, ed ebbe modo di sperimentare personalmente la grande povertà in cui si viveva all'Oratorio. Sarà il Papa che renderà ufficiale la pratica della comunione frequente, che Don Bosco aveva già da anni adottato con i suoi giovani. Per volontà di Giovanni XXIII, condividerà con Don Bosco una giornata di gloria, I'll maggio 1959: le urne contenenti i corpi dei due santi furono portate in trionfo assieme per le vie di Roma.

Il canonico Giuseppe Sarto, poi papa Pio X, conobbe l'opera di Don Bosco nel 1875, ed ebbe modo di sperimentare personalmente la grande povertà in cui si viveva all'Oratorio. Sarà il Papa che renderà ufficiale la pratica della comunione frequente, che Don Bosco aveva già da anni adottato con i suoi giovani. Per volontà di Giovanni XXIII, condividerà con Don Bosco una giornata di gloria, I'll maggio 1959: le urne contenenti i corpi dei due santi furono portate in trionfo assieme per le vie di Roma. -

Successore di Pio IX, Leone XIII comprese subito l'importanza dell'opera di Don Bosco per la Chiesa. Volle essere iscritto tra i Cooperatori salesiani e affidò a Don Bosco il completamento della basilica del Sacro Cuore in Roma: un'impresa ai limiti dell'impossibile. In occasione della consacrazione della Basilica, Leone XIII espresse così la sua amicizia: Io vorrei essere tutto per i Salesiani... Dio stesso vi guida e sostiene la vostra Congregazione. Ditelo, scrivetelo, predicatelo.

Successore di Pio IX, Leone XIII comprese subito l'importanza dell'opera di Don Bosco per la Chiesa. Volle essere iscritto tra i Cooperatori salesiani e affidò a Don Bosco il completamento della basilica del Sacro Cuore in Roma: un'impresa ai limiti dell'impossibile. In occasione della consacrazione della Basilica, Leone XIII espresse così la sua amicizia: Io vorrei essere tutto per i Salesiani... Dio stesso vi guida e sostiene la vostra Congregazione. Ditelo, scrivetelo, predicatelo. -

Monsignor Lorenzo Gastaldi, vescovo di Saluzzo, fu messo a capo della diocesi di Torino da Pio IX, su espresso consiglio di Don Bosco. I due erano amici di famiglia; la madre del vescovo aveva lavorato per molti anni all'Oratorio e considerava Don Bosco come un figlio. Nonostante questo, la relazione del vescovo con Don Bosco si caricò progressivamente di incomprensioni e di tensioni, anche per effetto di calunnie e maldicenze. Per Don Bosco fu una delle esperienze sacerdotali più drammatiche

Monsignor Lorenzo Gastaldi, vescovo di Saluzzo, fu messo a capo della diocesi di Torino da Pio IX, su espresso consiglio di Don Bosco. I due erano amici di famiglia; la madre del vescovo aveva lavorato per molti anni all'Oratorio e considerava Don Bosco come un figlio. Nonostante questo, la relazione del vescovo con Don Bosco si caricò progressivamente di incomprensioni e di tensioni, anche per effetto di calunnie e maldicenze. Per Don Bosco fu una delle esperienze sacerdotali più drammatiche -

Monsignor Riccardi dei Conti di Netro, successore di monsignor Fransoni, aveva fatto dei progetti su Don Bosco, che considerava un amico, e pensava di affidargli i seminari di Giaveno e di Bra, nel programma di ristrutturazione della diocesi. Ma Don Bosco aveva già fondato la sua Congregazione religiosa e non potè soddisfare il desiderio del suo vescovo, che non mancò, in seguito, di fargli pesare la cosa.

Monsignor Riccardi dei Conti di Netro, successore di monsignor Fransoni, aveva fatto dei progetti su Don Bosco, che considerava un amico, e pensava di affidargli i seminari di Giaveno e di Bra, nel programma di ristrutturazione della diocesi. Ma Don Bosco aveva già fondato la sua Congregazione religiosa e non potè soddisfare il desiderio del suo vescovo, che non mancò, in seguito, di fargli pesare la cosa. -

Silvio Pellico, uno fra i più celebri patrioti italiani, concluse la sua avventura politica a Torino, come segretario della marchesa Barolo. E qui scriverà: Le mie prigioni. Divenuto amico di Don Bosco, dette al giovane prete utili indicazioni per la stesura dei suoi libri popolari, e scrisse per lui i testi di alcuni canti religiosi.

Silvio Pellico, uno fra i più celebri patrioti italiani, concluse la sua avventura politica a Torino, come segretario della marchesa Barolo. E qui scriverà: Le mie prigioni. Divenuto amico di Don Bosco, dette al giovane prete utili indicazioni per la stesura dei suoi libri popolari, e scrisse per lui i testi di alcuni canti religiosi. -

Urbano Rattazzi, ministro degli interni nei governi Cavour. Un anticlericale duro, che però protesse sempre Don Bosco, consigliandogli la soluzione legale per fondare la sua Congregazione, senza pericolo di vedersela sopprimere. È stato Rattazzi a concedere a Don Bosco il permesso di portare a passeggio i ragazzi del carcere minorile della Generala, ricevendone una lezione di pedagogia.

Urbano Rattazzi, ministro degli interni nei governi Cavour. Un anticlericale duro, che però protesse sempre Don Bosco, consigliandogli la soluzione legale per fondare la sua Congregazione, senza pericolo di vedersela sopprimere. È stato Rattazzi a concedere a Don Bosco il permesso di portare a passeggio i ragazzi del carcere minorile della Generala, ricevendone una lezione di pedagogia. -

Camillo Benso, conte di Cavour, primo Ministro nel 1852, fu la mente politica del progetto di unificazione dell'Italia. Stimava Don Bosco, e teneva ad assicurargli la sua totale disponibilità. Ma Io scontro durissimo tra Stato e Chiesa da lui voluto o sostenuto compromise l'antica amicizia. Rimase il rispetto reciproco.

Camillo Benso, conte di Cavour, primo Ministro nel 1852, fu la mente politica del progetto di unificazione dell'Italia. Stimava Don Bosco, e teneva ad assicurargli la sua totale disponibilità. Ma Io scontro durissimo tra Stato e Chiesa da lui voluto o sostenuto compromise l'antica amicizia. Rimase il rispetto reciproco. -

Vittorio Emanuele n, figlio di Carlo Alberto, conosceva Don Bosco e non lesinava aiuti ai suoi ragazzi. Ma l'approvazione della legge di sopressione degli Ordini Religiosi gli procurò l'invio, da parte di Don Bosco, di due lettere profetiche, in cui si annunciavano grandi funerali a corte. Nei primi cinque mesi del 1855 morirono la madre, la moglie, il fratello e il figlio minore del re. Vittorio Emanuele, furioso e spaventato, tentò di parlare con Don Bosco per ben due volte, scendendo di persona a Valdocco, ma non riuscì mai ad incontrarsi con il prete-profeta.

Vittorio Emanuele n, figlio di Carlo Alberto, conosceva Don Bosco e non lesinava aiuti ai suoi ragazzi. Ma l'approvazione della legge di sopressione degli Ordini Religiosi gli procurò l'invio, da parte di Don Bosco, di due lettere profetiche, in cui si annunciavano grandi funerali a corte. Nei primi cinque mesi del 1855 morirono la madre, la moglie, il fratello e il figlio minore del re. Vittorio Emanuele, furioso e spaventato, tentò di parlare con Don Bosco per ben due volte, scendendo di persona a Valdocco, ma non riuscì mai ad incontrarsi con il prete-profeta.