Items

-

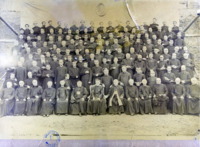

Capitolo Generale 12 - (1922)

Capitolo Generale 12 - (1922) -

Capitolo Generale 11 - (1910)

Capitolo Generale 11 - (1910) -

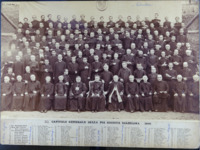

Capitolo Generale 10 - (1904)

Capitolo Generale 10 - (1904) -

Capitolo Generale 10 - (1904)

Capitolo Generale 10 - (1904) -

Capitolo Generale 08 - (1898)

Capitolo Generale 08 - (1898) -

Capitolo Generale 08 - (1898)

Capitolo Generale 08 - (1898) -

Capitolo Generale 08 - (1898)

Capitolo Generale 08 - (1898) -

Capitolo Generale 06 - (1892)

Capitolo Generale 06 - (1892) -

Capitolo Generale 06 - (1892)

Capitolo Generale 06 - (1892) -

Capitolo Generale 06 - (1892)

Capitolo Generale 06 - (1892) -

Capitolo Generale 06 - (1892)

Capitolo Generale 06 - (1892) -

Capitolo Generale 06 - (1892)

Capitolo Generale 06 - (1892) -

Il 1° maggio 1984, nel cinquantesimo anniversario della canonizzazione, il tempio di Don Bosco è stato consacrato. Il futuro del Colle Don Bosco è tutto contenuto nelle sue premesse. Se il piccolo seme ha già dato frutti così importanti, tanti altri ne può ancora dare. Basta che tutti i sognatori del mondo si impegnino a raccogliere nel loro prato quanta più gente è possibile e raccontino a tutti le grandi cose che Dio ha operato, e sono meraviglia ai nostri occhi. E poi diano inizio alla gioia.

Il 1° maggio 1984, nel cinquantesimo anniversario della canonizzazione, il tempio di Don Bosco è stato consacrato. Il futuro del Colle Don Bosco è tutto contenuto nelle sue premesse. Se il piccolo seme ha già dato frutti così importanti, tanti altri ne può ancora dare. Basta che tutti i sognatori del mondo si impegnino a raccogliere nel loro prato quanta più gente è possibile e raccontino a tutti le grandi cose che Dio ha operato, e sono meraviglia ai nostri occhi. E poi diano inizio alla gioia. -

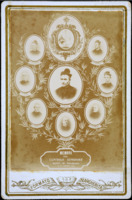

La sua immagine collocata a fianco della povera casa della sua infanzia, rimanda alla sua unica lezione di apostolo e di testimone: non sono i grandi mezzi materiali che possono cambiare l'umanità, ma sono le forze spirituali, come l'amore per i fratelli, che assicurano alla vita quel sapore e quel significato che permettono di definirla come un dono di Dio.

La sua immagine collocata a fianco della povera casa della sua infanzia, rimanda alla sua unica lezione di apostolo e di testimone: non sono i grandi mezzi materiali che possono cambiare l'umanità, ma sono le forze spirituali, come l'amore per i fratelli, che assicurano alla vita quel sapore e quel significato che permettono di definirla come un dono di Dio. -

Ma anche gli adulti — genitori ed educatori, prima di tutto — possono trovare qui proposte precise alle domande di sempre. La delusione e l'amarezza che spesso accompagnano il loro rapporto con i giovani possono trasformarsi in serene certezze quando si propone loro un modello di vita autenticamente umana e genuinamente cristiana. Don Bosco insegna.

Ma anche gli adulti — genitori ed educatori, prima di tutto — possono trovare qui proposte precise alle domande di sempre. La delusione e l'amarezza che spesso accompagnano il loro rapporto con i giovani possono trasformarsi in serene certezze quando si propone loro un modello di vita autenticamente umana e genuinamente cristiana. Don Bosco insegna. -

La storia che si racconta qui al Colle Don Bosco è una di quelle che dimostrano come Dio scelga gli uomini più umili per realizzare progetti di bene a vantaggio di tanti altri uomini.

La storia che si racconta qui al Colle Don Bosco è una di quelle che dimostrano come Dio scelga gli uomini più umili per realizzare progetti di bene a vantaggio di tanti altri uomini. -

La missione salesiana — raccontata negli affreschi del prof. Luigi Zonta, salesiano laico — assume il giovane come protagonista della sua crescita e della sua salvezza e punta ad una scelta chiara e consapevole della fede. Per questo l'Eucaristia e la devozione mariana ne sono i capisaldi irrinunciabili.

La missione salesiana — raccontata negli affreschi del prof. Luigi Zonta, salesiano laico — assume il giovane come protagonista della sua crescita e della sua salvezza e punta ad una scelta chiara e consapevole della fede. Per questo l'Eucaristia e la devozione mariana ne sono i capisaldi irrinunciabili. -

Il Tempio è costituito da due chiese sovrapposte, dominate da una cupola imponente, la cui guglia si slancia nel cielo fino a 80 metri di altezza. La chiesa superiore è dominata da un Cristo maestoso. La perfezione di questo modello di umanità è l'obiettivo massimo che Don Bosco ha posto al suo sistema educativo.

Il Tempio è costituito da due chiese sovrapposte, dominate da una cupola imponente, la cui guglia si slancia nel cielo fino a 80 metri di altezza. La chiesa superiore è dominata da un Cristo maestoso. La perfezione di questo modello di umanità è l'obiettivo massimo che Don Bosco ha posto al suo sistema educativo. -

Il tempio di Don Bosco è la traduzione architettonica di quel capovolgimento di valori, annunciato nel Vangelo, per effetto del quale sono i poveri ad essere i protagonisti del Regno. Solo ad essi, infatti, appartiene quella totale disponibilità alla grazia che li rende docili strumenti e umili servitori della Parola.

Il tempio di Don Bosco è la traduzione architettonica di quel capovolgimento di valori, annunciato nel Vangelo, per effetto del quale sono i poveri ad essere i protagonisti del Regno. Solo ad essi, infatti, appartiene quella totale disponibilità alla grazia che li rende docili strumenti e umili servitori della Parola. -

Pareva un nomignolo ed invece era un annuncio: ieri come oggi, infatti, è proprio di sognatori che il mondo ha bisogno, perché sono uomini dotati di una fede a tutta prova. Dio interviene nella storia attraverso di loro: i suoi progetti hanno bisogno di una fantasia pari alla determinazione. La sovrapposizione delle due mappe ci indica il luogo prescelto.

Pareva un nomignolo ed invece era un annuncio: ieri come oggi, infatti, è proprio di sognatori che il mondo ha bisogno, perché sono uomini dotati di una fede a tutta prova. Dio interviene nella storia attraverso di loro: i suoi progetti hanno bisogno di una fantasia pari alla determinazione. La sovrapposizione delle due mappe ci indica il luogo prescelto. -

A guardarlo dall'alto il Colle Don Bosco acquista tutto il suo significato. Lo spettacolo ha un'unica chiave di lettura che solo i poveri possiedono: c'era un ragazzo orfano che camminava da queste parti in cerca di lavoro e di protezione, portandosi in cuore un sogno impossibile. Lo chiamavano il sognatore. Oggi i suoi sogni sono realtà.

A guardarlo dall'alto il Colle Don Bosco acquista tutto il suo significato. Lo spettacolo ha un'unica chiave di lettura che solo i poveri possiedono: c'era un ragazzo orfano che camminava da queste parti in cerca di lavoro e di protezione, portandosi in cuore un sogno impossibile. Lo chiamavano il sognatore. Oggi i suoi sogni sono realtà. -

Nello spiazzo antistante l'Istituto Bernardi Semerìa sorgerà il Tempio dedicato a san Giovanni Bosco. Profezia e realtà si sono ancora una volta incontrate qui ai Becchi, trasformando questa terra in un segno evidente di presenza divina nella storia.

Nello spiazzo antistante l'Istituto Bernardi Semerìa sorgerà il Tempio dedicato a san Giovanni Bosco. Profezia e realtà si sono ancora una volta incontrate qui ai Becchi, trasformando questa terra in un segno evidente di presenza divina nella storia. -

Sorto per volontà di Don Pietro Ricaldone, quarto successore di Don Bosco, l'Istituto inverò un sogno nel quale Don Bosco si vide condurre da sua madre dietro la fontana dei Becchi, in un luogo elevato. Il posto è molto adatto — raccontava Don Bosco a Don Lemoyne — per farvi qualche opera, essendo centrale fra molte borgate, che non hanno chiesa alcuna.

Sorto per volontà di Don Pietro Ricaldone, quarto successore di Don Bosco, l'Istituto inverò un sogno nel quale Don Bosco si vide condurre da sua madre dietro la fontana dei Becchi, in un luogo elevato. Il posto è molto adatto — raccontava Don Bosco a Don Lemoyne — per farvi qualche opera, essendo centrale fra molte borgate, che non hanno chiesa alcuna. -

Dalla sua scuola sono usciti a centinaia i salesiani laici, che si sono impegnati in tutto il mondo a formare nella professione e nella vita cristiana milioni di ragazzi. Il salesiano laico è una delle più geniali intuizioni di Don Bosco: si tratta di un religioso non sacerdote ma con una missione apostolica ben precisa da svolgere nel delicato settore del lavoro.

Dalla sua scuola sono usciti a centinaia i salesiani laici, che si sono impegnati in tutto il mondo a formare nella professione e nella vita cristiana milioni di ragazzi. Il salesiano laico è una delle più geniali intuizioni di Don Bosco: si tratta di un religioso non sacerdote ma con una missione apostolica ben precisa da svolgere nel delicato settore del lavoro. -

L'Istituto Bernardi-Semeria è stato realizzato nel 1940 e si impose subito nella regione come un prestigioso centro di formazione e di istruzione professionale. Ai Becchi, terra natale di Don Bosco, non poteva mancare una casa salesiana. Qui le due torri dell'Istituto sembrano proteggere e custodire la cascina Biglione che verrà in seguito demolita per lasciare il posto al nuovo tempio.

L'Istituto Bernardi-Semeria è stato realizzato nel 1940 e si impose subito nella regione come un prestigioso centro di formazione e di istruzione professionale. Ai Becchi, terra natale di Don Bosco, non poteva mancare una casa salesiana. Qui le due torri dell'Istituto sembrano proteggere e custodire la cascina Biglione che verrà in seguito demolita per lasciare il posto al nuovo tempio. -

La collina dei Becchi, con le costruzioni antiche e recenti, è stata chiamata Colle Don Bosco. Una serie di circostanze fortuite ha permesso ai Salesiani di acquistare quella cascina Biglione che solo nel 1972, grazie ai documenti trovati negli archivi di Stato di Asti, si seppe essere stata la vera casa natale di Don Bosco.

La collina dei Becchi, con le costruzioni antiche e recenti, è stata chiamata Colle Don Bosco. Una serie di circostanze fortuite ha permesso ai Salesiani di acquistare quella cascina Biglione che solo nel 1972, grazie ai documenti trovati negli archivi di Stato di Asti, si seppe essere stata la vera casa natale di Don Bosco. -

Visto dalla collina del Berteau, il Canton Cavallo ripropone tutta la suggestione del paesaggio astigiano. Dietro la casa di Giuseppe si trovava la modesta vigna che costituiva il patrimonio ecclesiastico del chierico Bosco: per quei tempi, una condizione economica necessaria per poter accedere agli ordini sacri.

Visto dalla collina del Berteau, il Canton Cavallo ripropone tutta la suggestione del paesaggio astigiano. Dietro la casa di Giuseppe si trovava la modesta vigna che costituiva il patrimonio ecclesiastico del chierico Bosco: per quei tempi, una condizione economica necessaria per poter accedere agli ordini sacri. -

Ecco come si presentava, fino al 1920, il Canton Cavallo: le antiche case sono ancora circondate da alberi da frutta e vigneti. Il campanile della chiesa di Maria Ausiliatrice, da poco costruita, domina il panorama, mentre la pace e la quiete dominano sovrane.

Ecco come si presentava, fino al 1920, il Canton Cavallo: le antiche case sono ancora circondate da alberi da frutta e vigneti. Il campanile della chiesa di Maria Ausiliatrice, da poco costruita, domina il panorama, mentre la pace e la quiete dominano sovrane. -

Il Santuario di Maria Ausiliatrice fu eretto ai Becchi, per volere di Don Paolo Albera, secondo successore di Don Bosco, il 16 agosto 1915. Sull'Europa incombeva il dramma della guerra e fu per questo che tutti i bambini del mondo furono invitati ad inviare le loro offerte per costruire questo santuario come proposta di pace. II progetto è dell'architetto salesiano Giulio Valotti, mentre la statua di Maria Ausiliatrice è opera della scuola di scultura della casa Salesiana di Barcellona.

Il Santuario di Maria Ausiliatrice fu eretto ai Becchi, per volere di Don Paolo Albera, secondo successore di Don Bosco, il 16 agosto 1915. Sull'Europa incombeva il dramma della guerra e fu per questo che tutti i bambini del mondo furono invitati ad inviare le loro offerte per costruire questo santuario come proposta di pace. II progetto è dell'architetto salesiano Giulio Valotti, mentre la statua di Maria Ausiliatrice è opera della scuola di scultura della casa Salesiana di Barcellona. -

Una bravura eccezionale ma anche una intuizione eccezionale per un ragazzo: trasformare questa sua passione in un mezzo di apostolato. Era bravo come uomo di spettacolo ed era severo come organizzatore: chi bestemmiava, faceva cattivi discorsi, o non prendeva parte alle pratiche religiose non era ammesso ai divertimenti.

Una bravura eccezionale ma anche una intuizione eccezionale per un ragazzo: trasformare questa sua passione in un mezzo di apostolato. Era bravo come uomo di spettacolo ed era severo come organizzatore: chi bestemmiava, faceva cattivi discorsi, o non prendeva parte alle pratiche religiose non era ammesso ai divertimenti. -

Anche qui c'è un pilone che ricorda gli avvenimenti di quei tempi. Giovannino apprese l'arte del saltimbanco alle fiere dei paesi vicini: sveglio e curioso, riusciva a intuire i trucchi del mestiere e poi si allenava con una grande passione, anche a rìschio di rompersi l'osso del collo.

Anche qui c'è un pilone che ricorda gli avvenimenti di quei tempi. Giovannino apprese l'arte del saltimbanco alle fiere dei paesi vicini: sveglio e curioso, riusciva a intuire i trucchi del mestiere e poi si allenava con una grande passione, anche a rìschio di rompersi l'osso del collo. -

Sulla scarpata della collina, rivolta verso Capriglio, i Bosco possedevano un secondo prato. Si tratta di quel famoso teatro all'aperto nel quale Giovannino si esibiva facendo il saltimbanco e improvvisandosi predicatore. Il pubblico era sempre numeroso e, pur di godersi gli spettacoli del ragazzino-prodigio, accettava di recitare la terza parte del rosario e di ascoltare il riassunto della predica, fatta in chiesa dal parroco. Dopo, il divertimento era assicurato.

Sulla scarpata della collina, rivolta verso Capriglio, i Bosco possedevano un secondo prato. Si tratta di quel famoso teatro all'aperto nel quale Giovannino si esibiva facendo il saltimbanco e improvvisandosi predicatore. Il pubblico era sempre numeroso e, pur di godersi gli spettacoli del ragazzino-prodigio, accettava di recitare la terza parte del rosario e di ascoltare il riassunto della predica, fatta in chiesa dal parroco. Dopo, il divertimento era assicurato. -

L'affresco racconta i momenti salienti del sogno, nel quale Don Bosco si vede assegnare da due personaggi misteriosi il campo del suo futuro apostolato: i giovani. Il bambino non capisce e si sveglia piangendo, ma da quel sogno avrà inizio la sua splendida avventura di educatore e di sacerdote.

L'affresco racconta i momenti salienti del sogno, nel quale Don Bosco si vede assegnare da due personaggi misteriosi il campo del suo futuro apostolato: i giovani. Il bambino non capisce e si sveglia piangendo, ma da quel sogno avrà inizio la sua splendida avventura di educatore e di sacerdote. -

A ricordare il sogno dei nove anni è stato eretto un elegante pilone, dipinto dal pittore Crida. L'opera fu realizzata il 2 giugno 1929, per commemorare la beatificazione di Don Bosco.

A ricordare il sogno dei nove anni è stato eretto un elegante pilone, dipinto dal pittore Crida. L'opera fu realizzata il 2 giugno 1929, per commemorare la beatificazione di Don Bosco. -

Vicino alla casetta c'era un piccolo prato nel quale Giovanni e Giuseppe portavano al pascolo la mucca. Un fazzoletto di terra entrato nella storia, grazie ai famosi sogni di Don Bosco: da quello dei nove anni a tanti altri. Nel 1841 avviandosi verso casa dopo la celebrazione della sua prima Messa Don Bosco lo rivede e pensa con commozione al povero pastorello che era e alla sua nuova condizione di sacerdote, chiamato da Dio a sedere tra i primari del suo popolo.

Vicino alla casetta c'era un piccolo prato nel quale Giovanni e Giuseppe portavano al pascolo la mucca. Un fazzoletto di terra entrato nella storia, grazie ai famosi sogni di Don Bosco: da quello dei nove anni a tanti altri. Nel 1841 avviandosi verso casa dopo la celebrazione della sua prima Messa Don Bosco lo rivede e pensa con commozione al povero pastorello che era e alla sua nuova condizione di sacerdote, chiamato da Dio a sedere tra i primari del suo popolo. -

I Becchi di oggi sono abitati da sei famiglie, che continuano la tradizione agricola dei loro antenati. Le famiglie originarie traslocarono tra il 1919 e il 1920. A raccontare del vecchio Canton Cavallo rimangono solo la casetta di mamma Margherita e quella di Giuseppe, mentre la casa di Antonio lasciò il posto all'attuale tempietto di Maria Ausiliatrice.

I Becchi di oggi sono abitati da sei famiglie, che continuano la tradizione agricola dei loro antenati. Le famiglie originarie traslocarono tra il 1919 e il 1920. A raccontare del vecchio Canton Cavallo rimangono solo la casetta di mamma Margherita e quella di Giuseppe, mentre la casa di Antonio lasciò il posto all'attuale tempietto di Maria Ausiliatrice. -

Nella casa di Giuseppe, c'è un tavolo costruito da un falegname di tutto rispetto: è opera delle mani del chierico Bosco, che nel periodo di vacanza dal seminario non solo aiutava il fratello nei lavori dei campi ma si era anche attrezzato un piccolo laboratorio per eseguire lavori di falegnameria e aggiustare attrezzi agrìcoli.

Nella casa di Giuseppe, c'è un tavolo costruito da un falegname di tutto rispetto: è opera delle mani del chierico Bosco, che nel periodo di vacanza dal seminario non solo aiutava il fratello nei lavori dei campi ma si era anche attrezzato un piccolo laboratorio per eseguire lavori di falegnameria e aggiustare attrezzi agrìcoli. -

Ed ecco la madia che mamma Margherita usava per fare il pane. Era pane bianco e fragrante che Giovannino scambiava spesso con il pane nero dell'amico Matta. Era il pane della mamma. Al figlio chierico, gravemente ammalato, la buona mamma portò una bella pagnotta, accompagnata da una bottiglia di buon barbera. Giovanni mangiò, bevve, fece una buona dormita e si rialzò guarito.

Ed ecco la madia che mamma Margherita usava per fare il pane. Era pane bianco e fragrante che Giovannino scambiava spesso con il pane nero dell'amico Matta. Era il pane della mamma. Al figlio chierico, gravemente ammalato, la buona mamma portò una bella pagnotta, accompagnata da una bottiglia di buon barbera. Giovanni mangiò, bevve, fece una buona dormita e si rialzò guarito. -

Don Bosco contribuì alle spese per il miglioramento abitativo del solaio, che fu alzato e fornito di abbaini per la ventilazione. Mentre agli inizi i ragazzi dormivano sul pa-jùn, imbottito di foglie secche, in seguito trovarono più comodo servirsi del fienile, scavando nel fieno delle nicchie calde e morbide.

Don Bosco contribuì alle spese per il miglioramento abitativo del solaio, che fu alzato e fornito di abbaini per la ventilazione. Mentre agli inizi i ragazzi dormivano sul pa-jùn, imbottito di foglie secche, in seguito trovarono più comodo servirsi del fienile, scavando nel fieno delle nicchie calde e morbide. -

Il modesto granaio della casa di Giuseppe serviva da camerata ai birichin di Don Bosco. Il frumento veniva ammucchiato da una parte, per terra si buttavano dei sacconi di foglie e il dormitorio era fatto. Dopo certe scorribande per le colline, il sonno dei ragazzi non aveva bisogno di altro.

Il modesto granaio della casa di Giuseppe serviva da camerata ai birichin di Don Bosco. Il frumento veniva ammucchiato da una parte, per terra si buttavano dei sacconi di foglie e il dormitorio era fatto. Dopo certe scorribande per le colline, il sonno dei ragazzi non aveva bisogno di altro. -

Inaugurata il 8 ottobre 1848, la cappella è un prezioso documento storico. Fu il primo luogo di culto mariano costruito da Don Bosco, e vide gli inizi della Congregazione Salesiana: qui infatti ricevettero l'abito talare i primi due chierici, Don Michele Rua e Don Giuseppe Ronchietti.

Inaugurata il 8 ottobre 1848, la cappella è un prezioso documento storico. Fu il primo luogo di culto mariano costruito da Don Bosco, e vide gli inizi della Congregazione Salesiana: qui infatti ricevettero l'abito talare i primi due chierici, Don Michele Rua e Don Giuseppe Ronchietti. -

In una stanza a ponente della sua nuova casa Giuseppe costruì una minuscola cappella. Dedicata alla Madonna del Rosario, fu luogo di preghiera anche per Domenico Savio, che vi entrò la prima volta il 2 ottobre 1854.

In una stanza a ponente della sua nuova casa Giuseppe costruì una minuscola cappella. Dedicata alla Madonna del Rosario, fu luogo di preghiera anche per Domenico Savio, che vi entrò la prima volta il 2 ottobre 1854. -

Questa è la rustica scrivania, ancora oggi conservata nella casa di Giuseppe, alla quale Don Bosco lavorava nel periodo estivo, anche per redigere i suoi libri, destinati all'istruzione e alla formazione cristiana delle classi culturalmente più svantaggiate.

Questa è la rustica scrivania, ancora oggi conservata nella casa di Giuseppe, alla quale Don Bosco lavorava nel periodo estivo, anche per redigere i suoi libri, destinati all'istruzione e alla formazione cristiana delle classi culturalmente più svantaggiate. -

Nella sua casa Giuseppe aveva riservato una stanza, molto modesta, al fratello sacerdote. Le suppellettili rimandano a quella povertà che era uno dei pregi che Don Bosco riconosceva al suoi parenti, vantandosene persino in molte occasioni.

Nella sua casa Giuseppe aveva riservato una stanza, molto modesta, al fratello sacerdote. Le suppellettili rimandano a quella povertà che era uno dei pregi che Don Bosco riconosceva al suoi parenti, vantandosene persino in molte occasioni. -

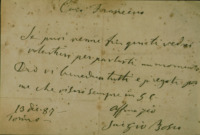

I rapporti di Don Bosco con i suoi parenti furono caratterizzati da affetto e simpatia, ma egli non accettò mai che le vicende familiari lo distraessero dal suo lavoro. Nella sua voluminosa corrispondenza, le lettere indirizzate ai parenti sono molto rare: questa invita il nipote Francesco a venirgli a fare visita a Torino per comunicazioni urgenti.

I rapporti di Don Bosco con i suoi parenti furono caratterizzati da affetto e simpatia, ma egli non accettò mai che le vicende familiari lo distraessero dal suo lavoro. Nella sua voluminosa corrispondenza, le lettere indirizzate ai parenti sono molto rare: questa invita il nipote Francesco a venirgli a fare visita a Torino per comunicazioni urgenti. -

Margherita Occhiena, la mamma di Don Bosco, era nata a Caprioglio il 1° aprile 1788. Sposò Francesco Bosco, già vedovo e con un figlio, nel 1812. Fu una donna forte e ricca di fede. A lei Don Bosco chiese nel 1846 di fare da mamma ai ragazzi dell'Oratorio. Essa avrebbe potuto godersi il meritato riposo di una vita dura e sacrificata, ma la proposta del figlio la trovò disponibile. Visse gli ultimi dieci anni della sua vita all'Oratorio, lavorando e pregando, circondata dall'affetto di tutti i ragazzi. Morì a Valdocco il 25 novembre 1856.

Margherita Occhiena, la mamma di Don Bosco, era nata a Caprioglio il 1° aprile 1788. Sposò Francesco Bosco, già vedovo e con un figlio, nel 1812. Fu una donna forte e ricca di fede. A lei Don Bosco chiese nel 1846 di fare da mamma ai ragazzi dell'Oratorio. Essa avrebbe potuto godersi il meritato riposo di una vita dura e sacrificata, ma la proposta del figlio la trovò disponibile. Visse gli ultimi dieci anni della sua vita all'Oratorio, lavorando e pregando, circondata dall'affetto di tutti i ragazzi. Morì a Valdocco il 25 novembre 1856. -

A vent'anni Giuseppe si sposò con Maria Calosso e prese a mezzadria la cascina Sus-sambrino. Giovanni e mamma Margherita andarono anche loro ad abitare con lui al Sussambrino, ritornando ai Becchi di tanto in tanto. Poi Giuseppe decise di costruirsi una casa tutta per sé, accanto all'abitazione del fratellastro Antonio. Sarà questo per molti anni il punto di riferimento di Don Bosco e dei migliori tra i suoi giovani nei perìodi di vacanza.

A vent'anni Giuseppe si sposò con Maria Calosso e prese a mezzadria la cascina Sus-sambrino. Giovanni e mamma Margherita andarono anche loro ad abitare con lui al Sussambrino, ritornando ai Becchi di tanto in tanto. Poi Giuseppe decise di costruirsi una casa tutta per sé, accanto all'abitazione del fratellastro Antonio. Sarà questo per molti anni il punto di riferimento di Don Bosco e dei migliori tra i suoi giovani nei perìodi di vacanza. -

Giuseppe, fratello maggiore di Don Bosco, nacque il 18 aprile 1813. Fu un uomo della terra e, pur non sapendo né leggere né scrivere, era dotato di tanta saggezza e di tanto buon senso da essere prescelto dai vicini come giudice e consigliere. Giuseppe e Giovanni furono una coppia ideale di fratelli: il maggiore aiutava il fratello sacerdote con ogni mezzo a sua disposizione e non esitava a mettere in secondo ordine le esigenze di casa sua, quando qualcuna delle ricorrenti crisi economiche metteva in croce Don Bosco.

Giuseppe, fratello maggiore di Don Bosco, nacque il 18 aprile 1813. Fu un uomo della terra e, pur non sapendo né leggere né scrivere, era dotato di tanta saggezza e di tanto buon senso da essere prescelto dai vicini come giudice e consigliere. Giuseppe e Giovanni furono una coppia ideale di fratelli: il maggiore aiutava il fratello sacerdote con ogni mezzo a sua disposizione e non esitava a mettere in secondo ordine le esigenze di casa sua, quando qualcuna delle ricorrenti crisi economiche metteva in croce Don Bosco. -

Eppure questa casa è ancora oggi, nella sua povertà appena ritoccata, la testimonianza più tangibile di quella promessa che assegna ai poveri il ruolo di protagonisti nella storia del Regno. I valori semplici e genuini che Giovanni Bosco ha assorbito qui, potenziati dalla sua fede e dalla sua disponibilità, hanno acquistato una tale forza di espansione da coinvolgere intere generazioni di giovani e di educatori in ogni parte del mondo.

Eppure questa casa è ancora oggi, nella sua povertà appena ritoccata, la testimonianza più tangibile di quella promessa che assegna ai poveri il ruolo di protagonisti nella storia del Regno. I valori semplici e genuini che Giovanni Bosco ha assorbito qui, potenziati dalla sua fede e dalla sua disponibilità, hanno acquistato una tale forza di espansione da coinvolgere intere generazioni di giovani e di educatori in ogni parte del mondo. -

I proventi del pollaio, situato sotto la scala esterna, dovevano essere ben modesti. I Bosco allevavano conigli e tacchini, e Giovannino era stato ben presto incaricato di accudirli: una volta ingrassati, sarebbero stati venduti alla fiera di san Bernardo a Buttigliera.

I proventi del pollaio, situato sotto la scala esterna, dovevano essere ben modesti. I Bosco allevavano conigli e tacchini, e Giovannino era stato ben presto incaricato di accudirli: una volta ingrassati, sarebbero stati venduti alla fiera di san Bernardo a Buttigliera. -

La stalla, così angusta da poter ospitare al massimo due mucche e due vitelli, nelle sere invernali permetteva a stento di godere il povero tepore emanato dagli animali.

La stalla, così angusta da poter ospitare al massimo due mucche e due vitelli, nelle sere invernali permetteva a stento di godere il povero tepore emanato dagli animali. -

Con questo segreto nel cuore, il ragazzo ha continuato a vivere semplicemente la sua esistenza di povero contadino e di orfano, arrampicandosi con la destrezza di un saltimbanco per la scala a pioli che portava al fienile.

Con questo segreto nel cuore, il ragazzo ha continuato a vivere semplicemente la sua esistenza di povero contadino e di orfano, arrampicandosi con la destrezza di un saltimbanco per la scala a pioli che portava al fienile. -

Eppure qui, in una stanza di quattro metri per due metri e venti, il sogno ha fatto irruzione, penetrando dalla minuscola finestrella, e Giovannino Bosco ha visto e creduto. L'ingenuità del bambino gli ha fornito la fantasia e la forza di immaginare uno spazio sconfinato d'azione, popolato da un grande numero di giovani in attesa di un misterioso evento di salvezza. Qui, a 9 anni, ha trovato la Guida e la Maestra.

Eppure qui, in una stanza di quattro metri per due metri e venti, il sogno ha fatto irruzione, penetrando dalla minuscola finestrella, e Giovannino Bosco ha visto e creduto. L'ingenuità del bambino gli ha fornito la fantasia e la forza di immaginare uno spazio sconfinato d'azione, popolato da un grande numero di giovani in attesa di un misterioso evento di salvezza. Qui, a 9 anni, ha trovato la Guida e la Maestra. -

E non sono certo questi bassi soffitti a far pensare ad orizzonti sconfinati. Mamma Margherita, alla fine della sua dura giornata, non aveva molto spazio da fissare, pensando ai problemi della sua famiglia. Aveva solo una fede sconfinata.

E non sono certo questi bassi soffitti a far pensare ad orizzonti sconfinati. Mamma Margherita, alla fine della sua dura giornata, non aveva molto spazio da fissare, pensando ai problemi della sua famiglia. Aveva solo una fede sconfinata. -

Qui risuonano ancora passi carichi di una forza misteriosa, quella eterna dei poveri. Ma com'è difficile immaginare che essi portino così lontano da raggiungere davvero i confini del mondo!

Qui risuonano ancora passi carichi di una forza misteriosa, quella eterna dei poveri. Ma com'è difficile immaginare che essi portino così lontano da raggiungere davvero i confini del mondo! -

Chi entra nella casetta e visita le minuscole stanze non può sottrarsi alla necessità di confrontare le origini con lo sviluppo dell'opera, la modestia del primo segno con la totalità del progetto.

Chi entra nella casetta e visita le minuscole stanze non può sottrarsi alla necessità di confrontare le origini con lo sviluppo dell'opera, la modestia del primo segno con la totalità del progetto. -

Il progetto di fondare ai Becchi una Comunità Salesiana fu realizzato nel 1922, dopo l'acquisto di Casa Cavallo e di Casa Graglia adiacenti all'abitazione dei Bosco. In nessun altro luogo al mondo la presenza dei Salesiani testimonia meglio la grandezza del Fondatore e la missione straordinaria affidatagli dalla Provvidenza.

Il progetto di fondare ai Becchi una Comunità Salesiana fu realizzato nel 1922, dopo l'acquisto di Casa Cavallo e di Casa Graglia adiacenti all'abitazione dei Bosco. In nessun altro luogo al mondo la presenza dei Salesiani testimonia meglio la grandezza del Fondatore e la missione straordinaria affidatagli dalla Provvidenza. -

La casetta dei Becchi fu acquistata dai Salesiani direttamente dai nipoti di Don Bosco, i figli dei suoi due fratelli Antonio e Giuseppe. Anche la casa di Giuseppe fu ceduta alla Congregazione Salesiana.

La casetta dei Becchi fu acquistata dai Salesiani direttamente dai nipoti di Don Bosco, i figli dei suoi due fratelli Antonio e Giuseppe. Anche la casa di Giuseppe fu ceduta alla Congregazione Salesiana. -

Questa fontana, oggi scomparsa, fu testimone di quegli anni e dovette imprimersi così bene nella fantasia di Giovanni Bosco, da divenire protagonista di uno dei suoi famosi sogni.

Questa fontana, oggi scomparsa, fu testimone di quegli anni e dovette imprimersi così bene nella fantasia di Giovanni Bosco, da divenire protagonista di uno dei suoi famosi sogni. -

Se per tutti i contadini dell'epoca la vita era dura, per i Bosco più di qualche volta la povertà rasentò la miseria e la fame bussò alla porta di casa. Margherita Occhiena era però una donna forte e ricca di fantasia: non solo riuscì sempre a venirne fuori, ma si rese anche disponibile a condividere con altri il niente che aveva. Giovanni Bosco crebbe così alla scuola del lavoro, della povertà e della generosità.

Se per tutti i contadini dell'epoca la vita era dura, per i Bosco più di qualche volta la povertà rasentò la miseria e la fame bussò alla porta di casa. Margherita Occhiena era però una donna forte e ricca di fantasia: non solo riuscì sempre a venirne fuori, ma si rese anche disponibile a condividere con altri il niente che aveva. Giovanni Bosco crebbe così alla scuola del lavoro, della povertà e della generosità.